Paul Hutchinson thematisiert in seinen Fotografien und Texten gesellschaftliche Unterschiede, urbanes Leben und soziale Mobilität. Damit verleiht er seiner Generation eine einzigartige Stimme und zeichnet zugleich ein bittersüßes Porträt unserer Zeit. Wir haben mit ihm in seinem Berliner Atelier über seinen ungewöhnlichen Weg, den harten Berliner Winter und seine künstlerische Praxis gesprochen, mit der er nicht zuletzt Mut gegen Ausgrenzung und Klassendifferenzierung machen will.

Paul, du bist 1987 geboren und, wie du es selbst einmal formuliert hast, „im grauen Nachwende-Berlin der Neunzigerjahre aufgewachsen“. Klingt nicht so richtig nach einer schönen Zeit, oder doch?

Das ist zugespitzt formuliert von mir. Ich würde rückblickend sagen, dass ich eine erfüllte, warme Kindheit mit viel Liebe hatte. Was aber auch der Lebensrealität von uns entsprach, war die Tatsache, dass einige von uns in prekären Verhältnissen aufgewachsen sind. Die Umgebung im Schöneberger Norden war rau, besonders in der Jugend. Alle hängen auf der Straße rum und machen Blödsinn, haben Stress in der Schule, kiffen, warten stundenlang auf irgendwelche Ticker, es gibt auch Gewalt. Früher hat man beim Rausgehen immer eine Art Panzer aufgesetzt. Grade im Winter. Am Kleistpark abhängen, Potsdamer Straße, am Pallas … Da gibt’s halt auch Stress. Das sind die Motive meiner frühen Jugend.

Hast du selbst im „Pallas(seum)“ gewohnt? Der Wohnblock taucht oft in deinen frühen Fotos auf.

Nein, meine Eltern wohnen dort um die Ecke – in der Goltzstraße, die gar nicht aggressiv, sondern eher angenehm belebt ist und noch ein bisschen alt Westberliner Charme hat. Aber als Kids haben wir natürlich da rumgehangen, wo was los war. Der Pallas war einer dieser Ankerpunkte, weil sich um ihn rum viel abgespielt hat. Das Gebäude selbst ist natürlich irgendwie auch verrückt – so auf einen alten Bunker draufgebaut. Und, klar, die kulturelle Prägung war in dem Zusammenhang auch wichtig. Ich bin zur Hälfte Einwandererkind, habe einen deutsch-irischen Hintergrund. Ich bin ein dunkler Typ, schwarzhaarig, was zu der Zeit kein komplett unwichtiges Detail war. Viele Leute in der Gegend stammen aus einem türkischen oder arabischen bzw. muslimischen Kontext. Ein Großteil meiner Freunde sind Kinder polnischer Einwanderer. Das sind kulturell natürlich alles riesige Unterschiede, die in der Jugend zum Teil aufeinanderprallten, zum Teil aber auch egal waren. Klar war eigentlich nur: Jeder kam irgendwo anders her. Irgendwann haben sich die Gruppen dann allerdings mehr und mehr voneinander abgespaltet.

Das klingt insgesamt nicht so nach einem Umfeld, in dem man sagt: „Ich möchte später Künstler werden!“ Wie hat sich das gewandelt, wie kamst du zur Kunst?

Das hat sich so ergeben. Ich hatte früh das Bedürfnis, raus zu wollen und mehr zu sehen von der Welt als nur Schöneberg-Nord. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wir als Kinder viel in Irland waren. Und auch die Möglichkeiten, die ich hatte: Ich hab Abi gemacht, konnte immer arbeiten gehen, habe einen deutschen Pass, der mir die Türen in die Welt und zu Stipendien und Förderungen öffnet. Nach einer, ich nenne es mal, kleinen jugendlichen „Chaosphase“ habe ich dafür ein Bewusstsein entwickelt und dachte, wenn ich raus will, kann ich das hinkriegen. Ich kann 100 Bewerbungen schreiben und kriege 90 Absagen. Aber bei zehn kommt vielleicht was Positives zurück. Und das hatte in erster Linie nichts mit Kunst zu tun, aber mit der Vorstellung vom Reisen. Ich wollte immer die Welt sehen. Und irgendwie habe ich immer einen Weg gefunden, dass mir das finanziert wurde. In den letzten zehn Jahren war ich bestimmt vier, fünf Jahre im Ausland und seitdem bin ich Profi im Anträge-Schreiben.

Aber erst mal bist du in Berlin geblieben und hast an der UdK Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert. Wann kam die Kunst in dein Leben?

Nach meinem Abi und einer ersten längeren Reise habe ich ein Praktikum im Designbereich einer Werbeagentur gemacht. Wir haben früher ein bisschen getagged, und ich dachte, das hängt vielleicht irgendwie zusammen. Dadurch kam ich anschließend zur UdK und habe dort dann zum ersten Mal gesehen, dass Leute Kunst machen oder sich mit Kunst beschäftigen. Davor hatte ich nie wirklich damit Berührung.

Du warst bereits in Rio de Janeiro, Bangalore und an vielen anderen Orten. Wie bist du dort hingekommen?

Während der insgesamt sechs Jahre Studium habe ich probiert, die Semesterferien mit irgendwas für mich halbwegs Sinnvollem zu füllen. Deswegen habe ich immer Ausschau gehalten nach geförderten Projekten und Aktivitäten im Ausland. Durch verschiedene Programme und Engagements, wie z. B. über das Goethe-Institut, den DAAD, über das PROMOS und Erasmus, war ich zweimal länger in Indien, insgesamt dreimal länger in Lateinamerika, ein Jahr in Spanien. In Rio de Janeiro haben wir z. B. für zwei Monate in einem Vierer-Team über das Programm ASA – Engagement Global Fotoworkshops für sozial benachteiligte Jugendliche in den Favelas gegeben. Ich habe 2010 drei Monate in New York verbracht, um dem Magnum-Fotografen Steve McCurry zu assistieren, und diesen Sommer dank der 1-Dollar-Pizza Slices überlebt. Solche Geschichten! Während dieser ganzen Zeit standen für mich Neugierde und auch soziale Aspekte – ein Lernen über die Welt und auch über mich selbst – im Vordergrund. Das mit der künstlerischen Arbeit kam dann erst so Stück für Stück. Das hätte ich mir anfänglich nie zugetraut. Letztendlich habe ich 2012 meinen Lebensmittelpunkt nach London verlagert und konnte mithilfe von Bafög und einer Förderung des DAAD an der Central Saint Martins School of Arts and Design noch mal Fotografie resp. Foto-Kunst studieren. Seitdem nehme ich das alles ernster. In London habe ich auch Wolfgang kennengelernt, Wolfgang Tillmans meine ich, für den ich dann während des Studiums und auch danach in Berlin gearbeitet habe – hauptsächlich im Rahmen von Buchprojekten und einigen anderen Sachen. Das hat natürlich auch einen Einfluss gehabt.

War das der Moment, in dem du gemerkt hast, jetzt gibt’s keinen Plan B mehr, das ist kein Hobby, sondern das bin ich?

Tatsächlich hat sich das Gefühl, zu wissen, dass ich das kann und darin auch eine Ehrlichkeit habe, was Eigenes besitze und nicht nur Muster von anderen wiederhole, erst ziemlich spät eingestellt. Rückblickend betrachtet, erst nach dem Studium, in den letzten drei vier Jahren. Natürlich gibt es immer noch Referenzen, aber ich glaube, inzwischen eine eigene Sprache und Aussage entwickelt zu haben, die für sich stehen. Wenn mich heute jemand fragt, was ich beruflich mache, sage ich inzwischen: Ich bin Künstler. Das ist gar nicht so einfach und selbstverständlich bei der Fotografie, finde ich. Bei mir hatte das tatsächlich auch viel mit Anerkennung von außen zu tun. Meine Selbstreflexion wurde in großen Teilen durch andere angestoßen, dadurch, wie meine Arbeit bislang wahrgenommen wurde und wie sie Menschen berührt. Ich musste erstmal viel entwickeln, um mich selbst davon zu überzeugen, dass das aus mir herauskommt und wirklich echt und nicht abgeguckt oder geschummelt ist.

Was bedeutet es dir, zu fotografieren?

Heute wie damals ist das Fotografieren für mich immer auch ein Bewusstsein über das „In-der-Welt-Sein“. Es ist eine eigene Reflexionsmöglichkeit. Ich bin hier, ich mache und erlebe das gerade. Die Erfahrungen des Reisens z. B. – das ging bei mir zum einen übers Schreiben, aber eben auch über das Fotografieren. Es hatte anfangs gar nichts mit den Bildern an sich zu tun. Ich wurde, wie gesagt, geleitet von einer inneren Neugierde der Welt gegenüber. Und das Fotografieren war nur ein Symptom dieser Einstellung. Ich habe einen gesunden Körper und einen Geist, der funktioniert, und ich habe das Privileg von diesem deutschen Pass. Also, los geht’s.

Wann hast du mit dem Schreiben angefangen? Parallel zum Fotografieren?

Seit drei, vier Jahren behalte ich, was ich schreibe. Ich schreibe schon länger, aber gebe dem jetzt erst einen Raum und nehme mich darin ernst. Es war ein ähnlicher Prozess wie bei den Bildern: Ich hatte mich selbst oder die Kultur, aus der ich komme, in zeitgenössischer, deutschsprachiger Literatur nie wirklich repräsentiert gefühlt. Bei all den Büchern und Texten konnte ich meine Sprache und meine Leute nicht hören und hab mitunter deswegen ein Bedürfnis entwickelt, selbst Worte zu finden.

Was war dein bislang wichtigstes Literaturprojekt?

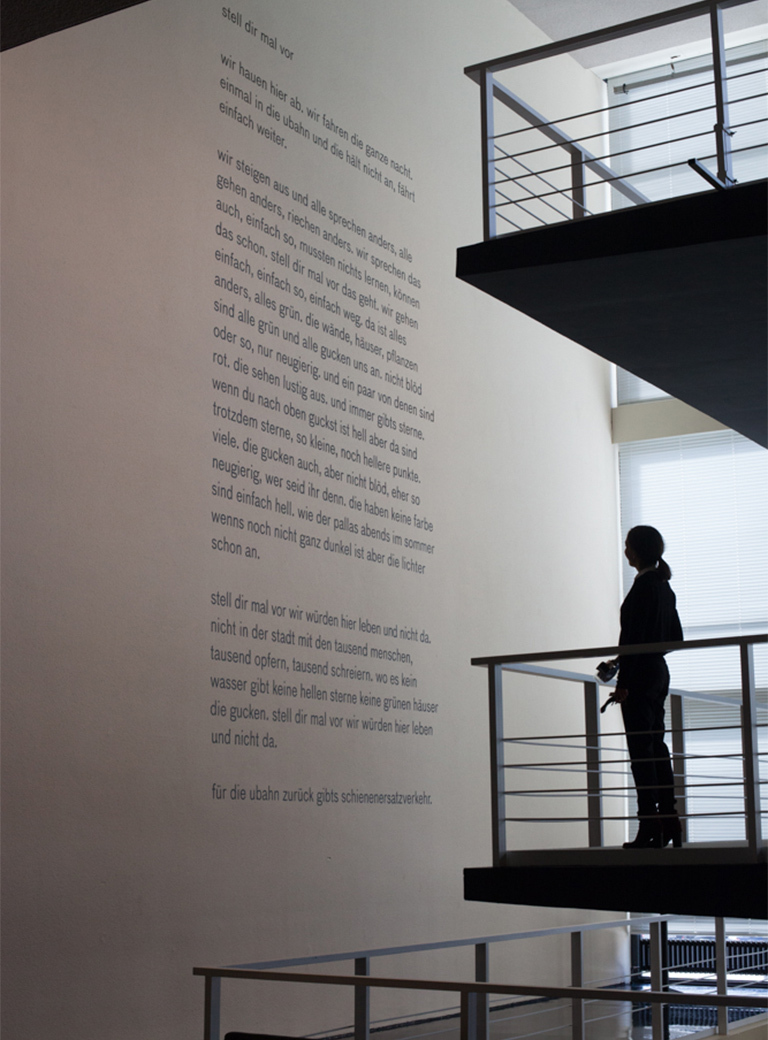

2017 wurde ich eingeladen in der Deutschen Oper in Berlin auszustellen, das war schon sehr cool. Die laden einmal pro Jahr eine*n Künstler*in ein, das super schöne, von Fritz Bornemann in den 1960er-Jahren gebaute Gebäude – Modernismus – zu bespielen. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Und das war das erste Mal, dass ich in einem Ausstellungskontext mit meinen Texten gearbeitet habe. Über drei Foyer-Etagen wird die Ausstellung präsentiert und diesen drei Etagen gegenüber liegen im Inneren des Gebäudes zwei große, frei stehende Wände, die sich über die 12 Meter Höhe der Oper ziehen. Die Idee entstand, auf diesen zwei Wänden zwei meiner Texte anzubringen, denen das Publikum dann auf dem Weg zum Opernsaal begegnen würde. Ich mochte die Vorstellung natürlich, weil meine Texte eher rough sind und wir uns dort an einem Ort vermeintlicher Hochkultur befinden. Ich habe dem Team der Deutschen Oper das Konzept vorgeschlagen, und sie waren super offen und haben diese Art Spannung sogar befürwortet, was ich bis heute sehr zu schätzen weiß. Letztendlich haben dann professionelle Bühnenbauer die circa zehn Meter hohen, geplotteten Texte auf den beiden Wänden angebracht. Und ich war für einen Moment erst mal peinlich berührt. Wir haben zum Glück ein positives Feedback seitens des Publikums erhalten, was mich auch wirklich gefreut hat, da es ein Experiment war und die Texte dort schließlich zehn Monate hingen.

Du hast auch ein Projekt über Hip-Hop gemacht, in Bangalore.

Genau. Das war auch meine erste größere Publikation. 2015 war ich, im Kontext einer Artist-Residency des Goethe-Instituts, für einen Monat dort. Da ging es, rückblickend betrachtet, los mit dem Festigen meiner Stimme und meiner künstlerischen Praxis. Das Gefühl damals war: Ich will über Dinge reden, die mich berühren und interessieren, und mit Leuten Kontakt haben, mit denen ich etwas teilen kann. In Bangalore gab es eine aktive Hip-Hop-Szene. Durch das Goethe-Institut wurde ein erster Kontakt hergestellt, und ich habe mich spezifisch mit einem Freundeskreis auf Anhieb sehr gut verstanden. Letztendlich hab ich den Monat dort hauptsächlich mit denen verbracht. Die Leute waren super offen und einladend, haben mich zu einigen Rap und Breakdance Sessions mitgenommen, und wir haben noch ein paar andere Sachen zusammen erlebt. Mir ging es nicht wirklich darum, etwas groß zu dokumentieren, mich haben einfach die Menschen beeindruckt, und aus diesen positiven Gefühlen sind die Bilder entstanden.

Hört sich so an, als wäre da in Indien was mit dir passiert, kann man das so sagen?

Ja, vielleicht. Am Anfang meiner Arbeit war ich unsicher, jetzt kann ich sagen: Ich kann z. B. nicht Leute fotografieren, die ich blöd finde. Mache ich nicht. Das wird auch nicht gut. Und damit ging es, unter anderem, in Indien los, dass ich lernte, auf diese natürliche Intuition zu vertrauen. In den letzten Jahren habe ich immer mehr auf meine innere Stimme gehört, und dadurch wurde auch die Arbeit profilschärfer und besser, weil ich ehrlicher zu mir selbst wurde.

Wie kam es eigentlich dazu, dass du Schmetterlinge fotografiert hast? Ist die Schmetterlings-Serie (2016) ironisch oder gesellschaftskritisch gemeint?

Ironisch, ja, aber gesellschaftskritisch, nein. Die Serie ist zum großen Teil in Asien entstanden. Es geht um die Verbindung zwischen Natur und Stadtraum, und um Poesie. Es ist eine Side Story, die eben deshalb entstanden ist, weil ich meinem Gefühl gefolgt bin. Ganz intuitiv. Ich dachte, das ist schon ok, so was auch mal zu bringen. Es ist eine kleine Nuance von dem, was meiner Arbeit im größeren Kontext entspricht: eine gewisse Fragilität und Schönheit im Rauen zu sehen.

Die Arbeit ist toll und zugleich auch wirklich mutig, denn du balancierst mit der Serie auf der Grenze zum Kitsch.

Ja, ich weiß – und es kann auch schnell kippen. Aber das war für mich, wenn ich von jetzt aus drauf schaue, genau die richtige Übung. Eben auf diesem Grenzweg zu gehen, auf dieser feinen Linie. Genau da wird es ja auch spannend. Wenn ich nur clean und faktisch arbeiten würde, dann wäre meine künstlerische Produktion leblos. Und das entspricht mir nicht. Wenn ich jetzt allerdings nur noch pinke Schmetterlinge überall hinhänge, ist das natürlich auch bekloppt. Die Verbindung von beidem interessiert mich.

Wie sieht ein Tag in deiner künstlerischen Praxis aus? Stehst du morgens auf und beschließt: Heute mache ich Kunst?

Nee, so denke ich nicht. Jeder Tag unter der Woche ist für mich ein ganz normaler Arbeitstag. Dabei ist für mich vor allem das Organisieren die Arbeit: also E-Mails schreiben, Inventarnummern vergeben, gucken, dass die Produktion stimmt, dass die Galerien haben, was sie haben müssen und so. Alles andere ist Intuition. Ich mache viele kreative Sachen nebenbei, unbewusst und ungefiltert. Ich schreibe z. B. Texte oft nebenbei, in der U-Bahn, 400 Wörter, wenn mir etwas in den Kopf kommt, völlig rough. Ich schicke mir die dann an eine eigene Archiv-E-Mail-Adresse und bearbeite sie später weiter. Das kann bis zu einem Jahr später passieren. Allgemein ist mein Arbeitsmodus: viel produzieren und dann runterfiltern. Und dann auch im zweiten Schritt analysieren, was zu tun mich meine Impulse bewogen haben. Ich würde sagen, dieses Filtern ist tatsächlich meine künstlerische Praxis. Wenn ich kognitiv forciere, etwas zu produzieren, dann sieht man oft den Kunstwillen in der Arbeit. Und das versuche ich zu vermeiden. Sich frei zu machen, im Flow sein – das ist eine gute Beschreibung für mich und den Entstehungsprozess meiner Arbeit. Wenn ich weiß, ich kann grade loslassen, dann ist es auch egal, wo ich bin.

Sind deine Bücher, in denen du sowohl Fotografien als auch Texte von dir veröffentlichst, als ein Gesamtkunstwerk zu verstehen? Sind sie jeweils ein Ausdruck desselben künstlerischen Bedürfnisses, nur in zwei Medien?

Die beiden Medien stehen autark für sich. Meine Texte müssen individuell funktionieren, wenn sie alleine auf dem Blatt stehen, genauso wie die Bilder individuell funktionieren müssen. Nichtsdestotrotz besprechen sie ähnliche Themen und haben visuell und rhetorisch eine ähnlich grobe und zugleich bittersweete Form der Artikulation.

Ein Detail, sei es noch so klein, bekommt in deinen Fotografien eine maximale Aufmerksamkeit. Woher kommt dieser Blick für das „Daneben“, auf das Unspektakuläre?

Ich finde anhand kleiner Details lassen sich auch größere Aussagen über unsere Welt abbilden. Beispielsweise das neue Motiv, über das ich gerade nachdenke. Der Fuß, der fast eine Blume wegtritt. Das ist für mich eine politische Handlung. Oder das Bild meines alten Reebok-Sneakers: Da steckt die Kultur drin, aus der ich komme. Jeder Junge auf der Straße versteht, was dieses Bild zeigt. Berliner Winter, zwei Mal durchgetragen, Hip-Hop, Straße, Aggression. Auf der anderen Seite heißt das Bild vorwärts (engl.: onwards). Es geht also auch um soziale Mobilität, um ein Wie-kommen-wir-hier-raus, Wo-geht-es-weiter, ein Voranschreiten. Ein großer Teil meiner Arbeit beschäftigt sich mit Klassendifferenzierung, das Hinterfragen von Autoritäten, das Aufbegehren bei Gefühlen von Ausgrenzung. Klar, kunstaffine Menschen können bestimmte Bilder ganz anders dekodieren, weil sie mehr Übung und Wissen haben. Aber mir geht’s z. B. auch darum, dass Leute mit meinem Hintergrund – ohne Akademikereltern, ohne große finanzielle Absicherung – die Bilder und Texte feiern und sie lesen und in ihnen was Berührendes sehen können. Wenn ich mit Bildern wie vorwärts da auch nur ein Stück rankomme, dann weiß ich, wofür ich meine Arbeit mache.

vorwärts, 2017

Kleistpark, 2016

Kotti-self, 2016

Deutsche Oper, Installation, Deutsche Oper Berlin, 2017

Interview: Dr. Sylvia Metz

Fotos: Franziska Rieder