Andreas Fogarasi untersucht in seiner Kunst urbane und gesellschaftliche Ereignisse und deren kulturelle Bedeutung. Seine Werke wurden in zahlreichen internationalen Institutionen gezeigt, darunter im New Museum, New York, im Palais de Tokyo, Paris, im Museo Reina Sofía, Madrid und jüngst in der Kunsthalle Wien. Als 30-Jähriger erhielt er auf der 52. Biennale von Venedig 2007 den Goldenen Löwen für seine Arbeit im ungarischen Pavillon. Wir haben ihn in seinem Wiener Atelier getroffen und ihn gefragt, wie es sich anfühlt, sehr früh so berühmt zu werden, und was die Oberflächen einer Stadt über die Menschen verraten, die in ihr leben.

Andreas, kannst du dich noch daran erinnern, wann du zum ersten Mal dachtest: „Ich will Künstler werden?“

Eigentlich wollte ich schon immer Künstler werden. Spätestens mit 14, 15 Jahren war das ein relativ klares Zukunftsziel. Aber nicht, weil ich so wahnsinnig gut im Zeichnen gewesen wäre oder weil ich ein klassisch begabtes Kind war, dem von den Kunstlehrern empfohlen wurde, in die Kunstschule zu gehen. Ich konnte nie gut zeichnen. Eigentlich wollte ich immer Konzeptkunst machen. Aber auch Architektur oder Design waren damals Optionen. Um Künstler zu werden, dachte ich mir, muss ich nicht Kunst studieren, aber wenn ich Architekt werden will, muss ich Architektur studieren. So bin ich erst einmal zum Architekturstudium gekommen. In meiner Vorstellung war die Architektur offen gegenüber anderen Disziplinen. Das war dann letztlich nicht ganz so, wie erhofft. Es war schnell klar, dass das zwei sehr unterschiedliche Welten bleiben werden, zwischen denen ich hin und her gewandert bin.

Um in dem Bild zu bleiben: Du bist dann nach dem Architekturstudium noch zum Kunststudium gewandert?

Genau. Ich habe vor und während des Architekturstudiums immer auch künstlerisch gedacht und Projekte entwickelt, Ideen gehabt und Sachen gemacht. Als ich mich endlich entschieden hatte, mit der Architektur aufzuhören, stand ich direkt vor dem Diplom.

Das war aber sehr mutig. Wie ging es dir damit?

Ich habe mich so gut gefühlt! Mit dieser Entscheidung ist eine unendliche Last von mir gefallen. Ich bin da nie wirklich angekommen, obwohl ja Architektur für mich ein ganz wichtiges Thema ist. Aber die Praxis des Architekten, das Selbstverständnis des Architekten, da habe ich nie so richtig reingepasst. Und ich hatte parallel schon meine eigenen künstlerischen Arbeiten betrieben. Meine erste Einzelausstellung hatte ich 1999 in einer belgischen Galerie, da war ich noch im Architekturstudium. Und so war es dann ein relativ natürlicher Übergang. Ich bin dann auf die Akademie in Wien in die Klasse von Renée Green gegangen. Und ich habe schließlich doch noch ein Diplom erworben, in der bildenden Kunst, so viel bürgerlichen Anspruch hatte ich dann doch noch. (lacht)

Du sprichst es gerade mit deiner ersten Einzelausstellung an: Du bist sehr jung sehr erfolgreich geworden. Wie ging das so früh so schnell?

Ich denke, der Hauptgrund war, dass ich mich schon sehr früh mit der Kunstwelt auseinandergesetzt habe. Ich wusste, was eine Galerie ist, was Institutionen und Kuratoren machen. Es gab viele Leute im Kunststudium, die kamen aus dem Diplom raus und fragten: „Oh, und was jetzt?“ Ich glaube, heute ist das anders. Aber damals war das eben ganz stark so, dass man während des Studiums mit der Kunstwelt noch gar nicht wirklich in Berührung kam. Und ich habe mich eben schon lange vor dem Studium bemüht, das zu verstehen und Leute kennenzulernen, die mich interessieren.

Also hast du aktiv Kontakte geknüpft?

Genau, ich bin auch viel auf Ausstellungseröffnungen gegangen, und ich erinnere mich an ein ganz frühes Treffen mit Hans Ulrich Obrist, da war ich 17. Jemand hat gesagt: „Ah, du interessierst dich für Kunst – triff doch mal den Obrist, der hat ja auch so jung angefangen.“ Und dann habe ich ihn eben getroffen. Gar nicht im Sinne von: „Jetzt gehe ich als Künstler zu einem wichtigen Kurator“, sondern einfach als jemand, der sich mit Kunst beschäftigt. Und da gab es eben jemanden, der gar nicht so viel älter war, aber schon voll mittendrin. Das fand ich spannend.

Was war das erste große und wichtige Projekt für dich, retrospektiv betrachtet?

Meine erste wichtige internationale Ausstellung war die Manifesta 4, 2002 in Frankfurt, das war noch vor dem Diplom. Das war also ein großer Schritt für mich in der Professionalisierung der Arbeit und natürlich in der Wahrnehmung, hier in Wien und auch anderswo. Man konnte plötzlich leichter irgendwo andocken, hatte sozusagen diese internationale Visitenkarte.

Wie bist du dann später, als Wiener, dazu gekommen, Ungarn auf der 52. Venedig-Biennale zu vertreten?

In Ungarn gibt es einen offenen Wettbewerb für Konzepte für den Pavillon. Die Kuratorin Katalin Timár, mit der ich zuvor bereits ein, zwei kleinere Sachen gemacht hatte, hat ein Projekt entwickelt. Zuerst hätte ich darin eine Teilrolle gespielt, schließlich hat sie aber mein Konzept Kultur und Freizeit alleine vorgeschlagen. Und dann sind wir das halt geworden.

Worum geht es bei „Kultur und Freizeit“?

Das Projekt handelt von Kulturhäusern in Budapest, also von einem System von Institutionen, das sehr stark mit der Moderne verknüpft ist. Ich habe die Geschichte dieser Orte recherchiert, die aus der Arbeiterbewegung kommen und die im Sozialismus in großer Zahl gebaut wurden, um Kultur zu den Massen zu bringen. Ich habe sie besucht, die Gebäude gefilmt, Interviews geführt. Insgesamt sind sechs kurze Filme über sechs dieser Häuser entstanden, alle ein paar Minuten lang, dokumentarische Essays, die in einer skulpturalen Installation aus sechs Projektionskuben im Pavillon präsentiert waren. Mich hat dabei ein breites Spektrum verschiedener Diskurse interessiert, unter anderem ein architektonischer. Oft sieht man in den Filmen nicht, was in den Häusern im Alltag passiert. Man sieht die Säle und die Foyers und den urbanen Kontext, wie die Häuser in der Stadt stehen und wie sie sich zum städtischen Umfeld verhalten. Die Recherche und die Interviews sind teilweise in Zwischentiteln in den Filmen zu sehen. Es geht um eine konkrete Geschichte, aber auch ein assoziatives Nachdenken darüber, welche Rolle Kultur in der Stadt und in der Gesellschaft heute spielt – und wer darüber entscheidet. Diese Komplexität hat es der Kritik nicht leicht gemacht, und gerade in Ungarn wurde die Einbettung in einen internationalen Diskurs über die Moderne nicht immer ganz erfasst, so gab es einige ganz üble Zeitungskritiken.

Du bist in Wien geboren und aufgewachsen, aber deine Familie kommt ursprünglich aus Ungarn. War es vor diesem Hintergrund noch mal etwas ganz Besonderes, im ungarischen Pavillon auszustellen?

Im Kontext der Biennale hat mir daran besonders gefallen, dieses nervige Konzept der nationalen Repräsentation damit quasi nebenbei infrage zu stellen. Ich bin für ein Land angetreten, dessen Staatsbürgerschaft ich nicht habe, mit dem mich aber viel verbindet. Ich glaube, dass mir meine halbe oder unvollständige österreichische Identität vieles in Wien erlaubt hat, z. B. nicht ganz in etwas zu versinken, sondern auch von außen auf die Dinge blicken zu können. Den österreichischen Pavillon hätte ich zu dieser Zeit sicher nicht bekommen. Das allein schon alles – wer ich war und wie ich dazu kam – ist keine Selbstverständlichkeit und zeigt schon die ganze Komplexität von Europa und unserer Geschichte – mit all den politischen Ereignissen, Spannungen und Kontexten.

Ist die Auseinandersetzung mit Geschichte in verschiedenen Facetten der Kern deiner künstlerischen Praxis?

Ich glaube, dass ich mir anschaue, wie kulturelle Phänomene oder Artefakte, die teilweise aus der Vergangenheit stammen, bestimmte Wirkungen in der Gesellschaft haben. Die Interaktionen interessieren mich. Architektur ist ein gutes Beispiel. In ihr treffen sich politische und finanzielle Macht und Kreativität in besonders hohem Maße und auch dauerhaft. Darum ist Architektur für mich oft ein sehr gutes Vehikel, um über diese Frage nachzudenken. Aber es ist nicht die Architektur „an sich“, die mich interessiert. Es geht mir in meiner Arbeit um urbane Transformationsprozesse und um kulturelle Hervorbringungen. Darum, wie Kultur eingesetzt wird – als Standortfaktor zum Beispiel, von Politik, Stadtmarketing und so weiter. So, wie sich Louise Lawler dafür interessiert, was mit Kunstwerken passiert, die zur Ware werden, je nachdem in welches Umfeld sie gelangen, so schaue ich mir Architektur, Design oder Typografie an. Mich interessiert, wie Architektur ihren Kontext findet und wie sie in der Welt platziert und auch pervertiert wird. Das ist für mich eine Referenz, die wichtig ist. Und die immer wieder bestimmt, wie ich auf Architektur blicke, auch in meinen fotografischen Werken.

Eine deiner aktuellen Arbeiten heißt Envelop, also „Umhüllen“. Wie passt diese Serie in diesen Kontext der urbanen Transformationsprozesse, über die wir gerade gesprochen haben?

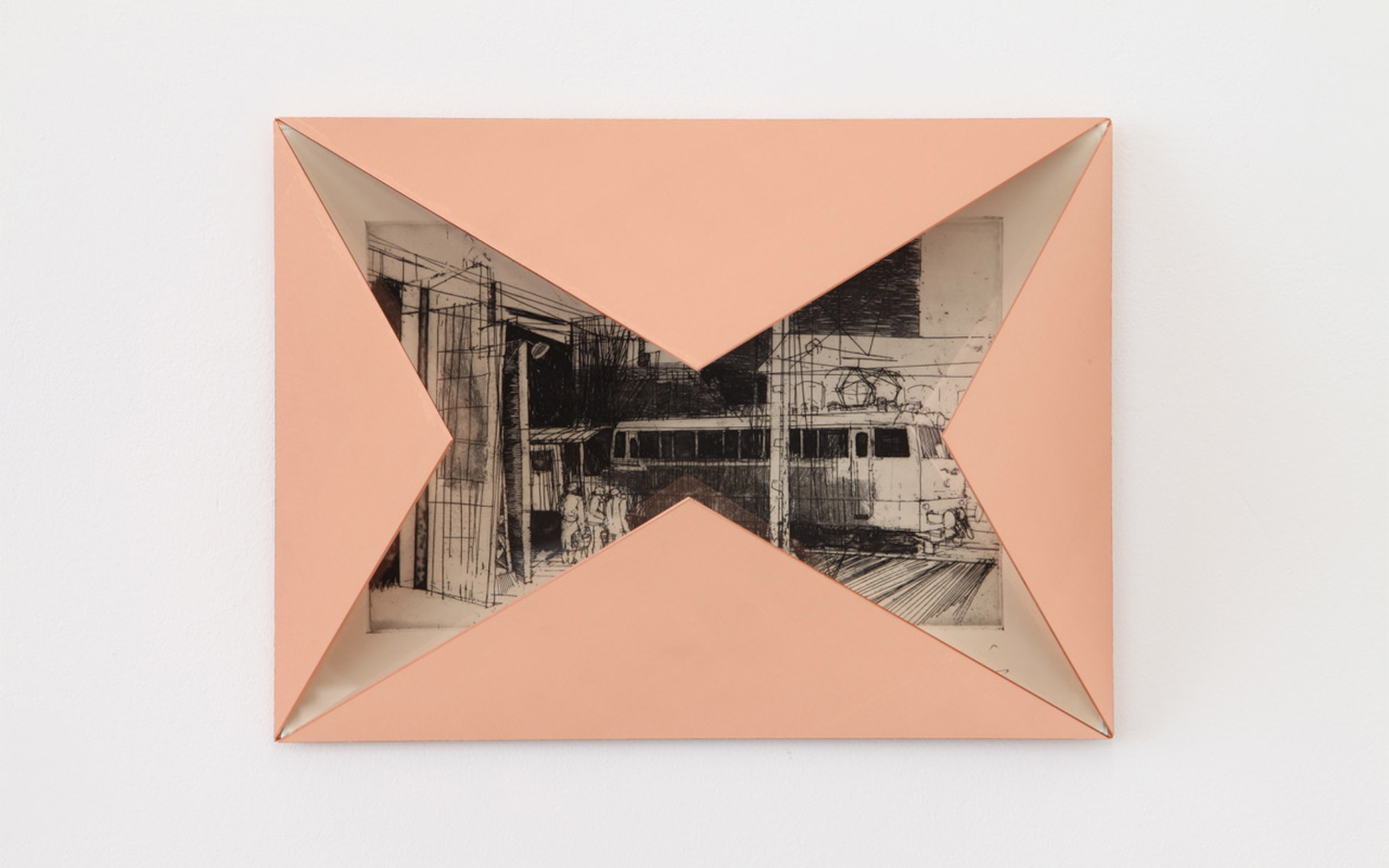

Vor einer Weile habe ich begonnen Kupferstiche zu sammeln, wiederum in Ungarn, wo vor allem in den 1960er-Jahren viele in öffentlichem Auftrag entstanden sind, auch wenn sie manchmal durchaus avantgardistisches Bildmaterial beinhalten. Das war für viele Künstler eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Die sind von dem staatlichen Galeriensystem beauftragt wurden, gewisse Bildinhalte zu verarbeiten. Die Künstler wurden z. B. in Fabriken geschickt, das gab es ja auch in der DDR, teilweise konnten sie auch mit den Technologien der jeweiligen Firmen arbeiten. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder solche Kupferstiche gekauft, die Bauvorhaben oder Infrastrukturprojekte zum Thema haben und die z. B. Baustellen, Verschiebebahnhöfe, Busgaragen, Fernmeldetürme oder Telefonzentralen zeigen.

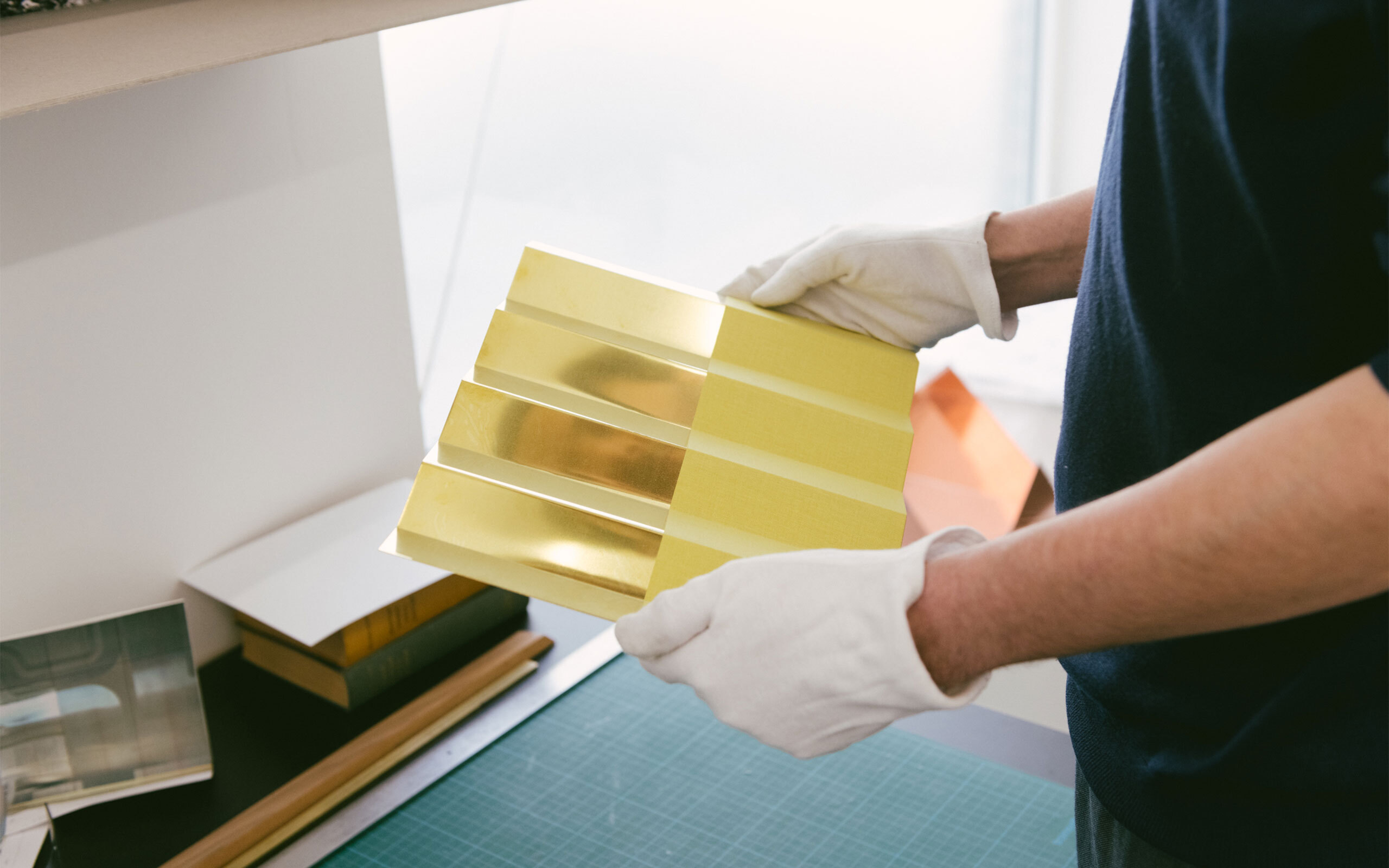

Der Ausgangspunkt dafür war, dass der Künstler János Major, der bereits in einer anderen Arbeit von mir, Vasarely Go Home, eine zentrale Rolle gespielt hat, ein hervorragender Kupferstecher war und damit seinen Lebensunterhalt verdient hat, lange Jahre. Meine erste Mappe habe ich gekauft, weil eins seiner Werk dabei war und auch eines von Dóra Maurer, die ja für ihre konzeptuellen Fotowerke und die geometrische Abstraktion bekannt ist, die aber auch eine Meisterin des Kupferstichs war und auch ein Buch darüber verfasst hat und die lange neben ihrer freien Tätigkeit eben diese Auftragswerke gemacht hat. Und damit erwirbt man auch viele andere Arbeiten aus der Zeit, wenn man so eine Mappe kauft, und viele sind sehr schön und haben unterschiedliche Qualitäten in der Bildgestaltung. Man merkt dann, es geht oft um etwas ganz anderes als das, was dargestellt wird auf dem Bild, das kennt man ja aus dem Malereidiskurs. Und dann entstand der Wunsch, diese Arbeiten auszustellen, sie zu zeigen und für sie Rahmen zu schaffen. Dann habe ich diese Gehäuse, diese Rahmen, für sie gemacht, aus Kupferplatten gefaltete Objekte, die eben diese Arbeiten zeigen. Wenn man ganz nah herangeht, sieht man sie sehr gut, aber wenn man aus der Ferne drauf schaut, dann ist ein Teil verborgen und wird versteckt. Metallisch glänzende Sterne, die Präsentation und (Selbst-)Zensur gleichermaßen apostrophieren. Das Zeigen und Verbergen, Verpacken und Framen, das ist eigentlich eine wichtige Konstante in meinem Werk.

Was verrät uns deine künstlerische Arbeit über die Gesellschaft, in der wir leben?

Mich interessiert, was in der jeweiligen Zeit in der Gesellschaft passiert ist, die ich untersuche. Das ist quasi die nächste Schicht, auf die meine Arbeiten verweisen. Es ist mir sehr wichtig, alles genau zu identifizieren. Oft sind gewisse Zeiten oder Jahreszahlen mit dem geschichtlichen Wissen oder mit persönlichen Erinnerungen verknüpft. Diese Assoziationen und Erinnerungen etwas weiter zu recherchieren, ist als Anregung in meiner Arbeit angelegt. Das ist jetzt vielleicht keine so überraschende Erkenntnis, aber viele ästhetische Entscheidungen sind ja sehr stark in gewissen Zeiten verankert. Dass in den 70er-Jahren sehr viele Dinge braun oder orange waren und es verspiegelte Scheiben gab, ist so ein Beispiel dafür. Nun kann man drüber nachdenken, warum das damals so wichtig war. Aber es kann uns auch anregen, darüber nachzudenken, dass auch die Materialien und Farbspektren, die uns heute umgeben, stark in unserer Zeit verankert sind. Heute ist alles so in „shades of grey“, und in zehn oder zwanzig Jahren wird man vielleicht darauf schauen und das sehr drollig finden, dass eben die Farbe fehlt und die Materialität so ist, wie sie ist. Mich interessiert die Zeitgebundenheit von kultureller Produktion.

An was arbeitest du gerade, was sind deine Pläne für die Zukunft?

Einerseits ist das Projekt Nine Buildings, Stripped, das ich gerade in der Kunsthalle Wien gezeigt habe, noch lange nicht abgeschlossen. Ich habe Wien, die Stadt in der ich lebe, über einen gewissen Zeitraum beobachtet. Welche Veränderungen geschehen im Stadtbild? Ich sammle Teile von Gebäuden, die abgerissen werden oder rückgebaut und eine neue Fassade bekommen, und zwar sowohl Teile von dem Alten, das wegkommt, als auch von dem Neuen, das stattdessen dorthin kommt. Aus diesen Teilen mache ich skulpturale Vorher-Nachher-Porträts, indem ich Fassadenstücke, Bodenplatten, Fliesen etc. der Gebäude wie einen Stapel aufeinanderschichte, der dann verschnürt an der Wand hängt. Einige Gebäude, die ich begonnen habe, zu bearbeiten, stehen noch, das InterContinental beispielsweise, ein Projekt, das öffentlich sehr kontrovers diskutiert wird.

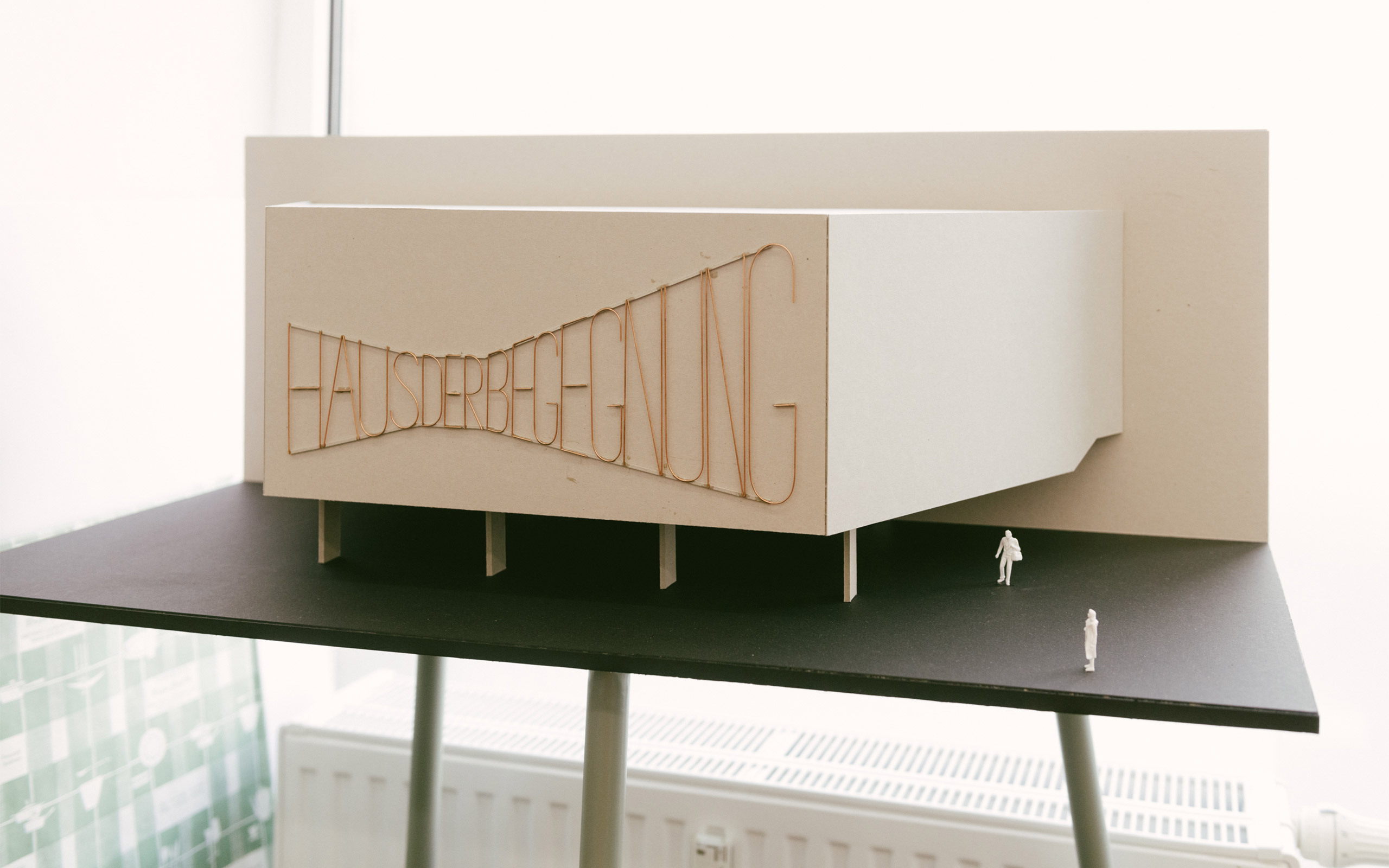

Ein anderes Projekt, das sich auch mit einer Fassade beschäftigt, soll jetzt bald fertiggestellt werden, in der Per-Albin-Hansson-Siedlung in Wien. An die große Veranstaltungshalle, die früher „Haus der Begegnung“ hieß und jetzt nicht mehr, werde ich wieder groß in Leuchtschrift „Haus der Begegnung“ draufschreiben. Sie befindet sich in einem enormen Wohnblock aus den 1970er-Jahren des Architekten Carl Auböck. Ich habe eine perspektivische Verzerrung entworfen, die so ein bisschen die 60er-Jahre-Typografie evoziert, aber in leuchtenden LED-Buchstaben, strahlend. Mir gefällt „Haus der Begegnung“ als Wortbild sehr. Es ist klar, was es alles sein könnte, positiv und inspirierend, gleichzeitig wirkt es so aus der Zeit gefallen, klingt nach den 60er- oder 70er-Jahren, als es so ein ungetrübtes, positives Bild der Begegnung gab, von sozialen Schichten, Kulturen, Jung und Alt und so weiter. Ich freue mich darauf, wenn das als Idee wieder groß in den Stadtraum strahlt.

Palast der Republik, 2019

Aluminium eloxiert, Sonnenschutzglas, Marmor, Sandstein scharriert, Beton, Stahlumreifungsband

Foto: Kunsthalle Wien / Jorit Aust

Study Desk (Susanne Kriemann fotografiert Ernst May, Magnitogorsk, Russland), 2016

Sperrholz, Wandfarbe, Stahl, Acrylfarbe, digitale C-Prints

Foto: Proyectos Monclova / Patrick López Jaimes

Kultur und Freizeit, 2007

Ausstellungsansicht, Ungarischer Pavillon, 52. Biennale di Venezia

Foto: Tihanyi-Bakos Fotóstúdió

Envelop (Bilder aus dem Leben der ungarischen Verkehrs- und Telekommunikationsbranche), 2019