Der österreichische Künstler Daniel Hölzl arbeitet vorrangig mit recycelten Materialien wie Paraffinwachs, Kohlestofffasern und Industriefragmenten, um skulpturale und installative Werke zu entwickeln, die komplexe materielle und technologische Kreisläufe sichtbar machen. In seiner prozessorientierten Praxis untersucht er unter anderem die zyklische Natur von Ressourcen, Fragen von Transformation und Vergänglichkeit sowie die globalen Systeme, in die diese Materialien eingebunden sind. Seine Werke eröffnen eine Reflexion über Zeitlichkeit, Nutzung und Verantwortung und laden dazu ein, über die Geschichten und Bedeutungen von Materialien neu nachzudenken.

Daniel, du bist in Tirol geboren und hast in Berlin und London studiert. Was hat dich dorthin gezogen und was hat dich dort künstlerisch geprägt?

Nach Berlin bin ich für das Kunststudium gezogen. Währenddessen war ich dann mit Erasmus+ in London—insgesamt etwa sieben Monate. Es war ein guter Kontrast: In Berlin war vieles sehr frei, offener, experimenteller. London hatte dafür einen anderen Drive. Alles war schneller, strukturierter, aber auch leider deutlich teurer. Das hat mich gezwungen, mich anders zu organisieren. Ich würde sagen, geprägt hat mich letztlich diese Mischung: die Freiheit in Berlin und gleichzeitig die Erfahrung, dass man in einem Umfeld wie London wirklich an der Sache dranbleiben muss, wenn man weiterkommen will.

Du hast dich schon früh für Kunst entschieden. Wie sah dein Weg dorthin aus—noch vor dem Studium?

Ich habe in Österreich eine wunderbare Schule besucht—die HTL für Bau und Design Innsbruck. Ich war im Fachbereich Bildhauerei, wir waren nur zehn Leute in der Klasse. Das war wie ein Kunststudium, welches wir mit vierzehn beginnen durften. Von 40 Wochenstunden waren 22 Stunden Werkstatt, Kunstgeschichte etc., also wirklich die Hälfte der Zeit nur künstlerisches Arbeiten. Nach meinem Abschluss habe ich vier weitere Jahre als Steinrestaurator für Kunst und Monumente in Innsbruck gearbeitet. Ich wollte aber immer lieber etwas Eigenes machen, somit war mir der nächste Schritt schon früh klar.

Wolltest du von klein auf Künstler werden?

Ja, das klingt jetzt vielleicht etwas kitschig, aber ich habe tatsächlich noch so ein altes Freundschaftsbuch. Ich war da sieben, also im zweiten Schuljahr. Und da stand bei der Frage „Was willst du mal werden?“ auch ziemlich on-brand gekritzelt: „Künstler“.

Hat dich die Zeit als Restaurator hinsichtlich deiner künstlerischen Laufbahn geprägt?

Ja, sehr sogar—vor allem handwerklich. Ich hatte an der HTL bereits mit zahlreichen Materialien wie Stein, Holz, Keramik und Metall gearbeitet. Als Restaurator konnte ich dieses Wissen anwenden und vertiefen.

Was hast du aus dieser Erfahrung mitgenommen?

Ich mache bis heute so viel wie möglich selbst. Mich interessiert das Material in seinem Verhalten—wann etwas schmilzt, formbar wird, bricht. Diese Nähe verändert auch die Arbeit. Viele meiner Werke wären ganz anders geworden, wenn ich sie einfach hätte umsetzen lassen. Natürlich arbeite ich bei sehr großen Formaten oder schweren Objekten gerne mit anderen Menschen zusammen und könnte es ohne deren Hilfe nicht realisieren. Aber für meine Praxis ist es entscheidend, dass ich selbst ins Material gehe—dass ich es verstehe, nicht nur plane.

Wie kam es dann dazu, dass du dich für Berlin entschieden hast?

Die Optionen für Freie Kunst in Österreich wären Linz oder Wien gewesen, aber ich hatte das Gefühl, ich muss raus aus dem Vertrauten. Ich habe mich damals nur in zwei Städten beworben: Berlin und Edinburgh und wurde an beiden angenommen. Am Ende wurde es Berlin. Es war keine lang geplante Entscheidung, sondern eher ein Gefühl.

Wie würdest du deine Kunst in deinen eigenen Worten beschreiben?

Meine Arbeiten sind oft ortsspezifisch, installativ und sehr unterschiedlich. Es gibt keinen fixen Stil und kein Medium, das ich immer verwende. Was sich aber wiederholt zeigt, ist mein Interesse an Material und seinen Zyklen. Mich interessieren Zusammenhänge: Wie Materialien verwendet, verändert und recycelt werden, in welchen Systemen sie zirkulieren und welche Gefühle wir damit verbinden. Der rote Faden ist eher ein gedanklicher: zyklische Prozesse, Wandel, Zeit. Es geht um das Prinzip der Veränderung, nicht um ein fixes Thema.

Was meinst du damit konkret, wenn du von „zyklischer Materialpraxis“ sprichst?

Eigentlich leihen wir uns Materialien nur aus—für eine gewisse Zeit. Wenn man etwa einen Stein aus dem Berg nimmt und eine Skulptur daraus schlägt, ist ihre Bestaunbarkeit im Maßstab des Steins nur ein kurzweiliger Moment, bevor er wieder zum Sediment erodiert. Irgendwann wird das Sediment selbstverständlich erneut zu Stein. Mich interessiert dieser Gedanke sehr: Dass Kunst, obwohl sie oft auf Dauer angelegt wirkt, immer nur eine Zwischenform ist—in einem größeren Kreislauf von Material, Zeit und Transformation. Und das wirft spannende Fragen auf, auch im Hinblick auf Ressourcen, Nachhaltigkeit und Verantwortung.

Wie entsteht der zyklische Umgang mit Material in deiner Praxis ganz konkret?

Das entwickelt sich oft direkt aus der Arbeit heraus. In der Ausstellung GROUNDED zum Beispiel gab es eine große Wachsskulptur aus ehemaligen Kirchenkerzen—ein 1:1 abgegossener und dann während der Ausstellung schmelzender Flugzeugreifen. Die 300kg Paraffinwachs davon verwende ich gerade für neue Bilder, die ich mit flüssigem Wachs auf Fragmente der damaligen Bodeninstallation male—ich habe das Material aufbewahrt, gerade weil es um Vergänglichkeit und Transformation geht. Die Veränderung findet vor, während und nach jeder Ausstellung statt.

Ist Material für dich „active”?

Auf jeden Fall—Material ist ein „active agent”. Es geht mir oft genau darum: dem Material Raum zu geben, sich zu entfalten. Manchmal passiert diese Veränderung bereits im Studio, manchmal erst in der Ausstellung, aber immer gibt es diesen Moment, in dem das Material mitgestaltet. Ich setze meist einen Rahmen—im wörtlichen wie übertragenen Sinne. Ich lege Parameter fest, zum Beispiel eine Heizplatte mit einer bestimmten Temperatur. Ich kann einschätzen, was ungefähr passieren wird, aber wie genau das Material reagiert, wie genau es rinnt, tropft oder sich verformt, bleibt offen. Dieses kontrollierte Loslassen ist mir wichtig. Das Material bringt etwas Eigenes mit und genau daraus entsteht für mich oft der spannendste Teil der Arbeit.

Woher kommt dein Interesse an bestimmten Materialien wie Paraffin oder Carbon?

Mich interessiert der Kohlenstoffkreislauf und das Erdöl an sich, weil es in unserer globalisierten Welt einfach überall drinsteckt. Paraffinwachs zum Beispiel war ursprünglich ein Abfallprodukt der Erdölraffinerie, ist inzwischen teuer geworden und wird vor allem für Kerzen verwendet. Industriell hergestellte Carbonfasern entstehen ebenfalls aus Erdöl, durch Folien, die im Vakuum „verbrannt” werden. Das eine wird schnell weich und flüssig—kann seine Energie schnell abgeben, das andere ist extrem stabil und langlebig—Kohlenstoff bleibt unendlich lange Kohlenstoff. Was mich daran zusätzlich reizt, ist der Gegensatz: Zwei Materialien mit gleichem Ursprung, die sich komplett unterschiedlich verhalten und dennoch zu einem Werk verschmelzen.

Wie verwendest du diese Materialien in deiner Arbeit?

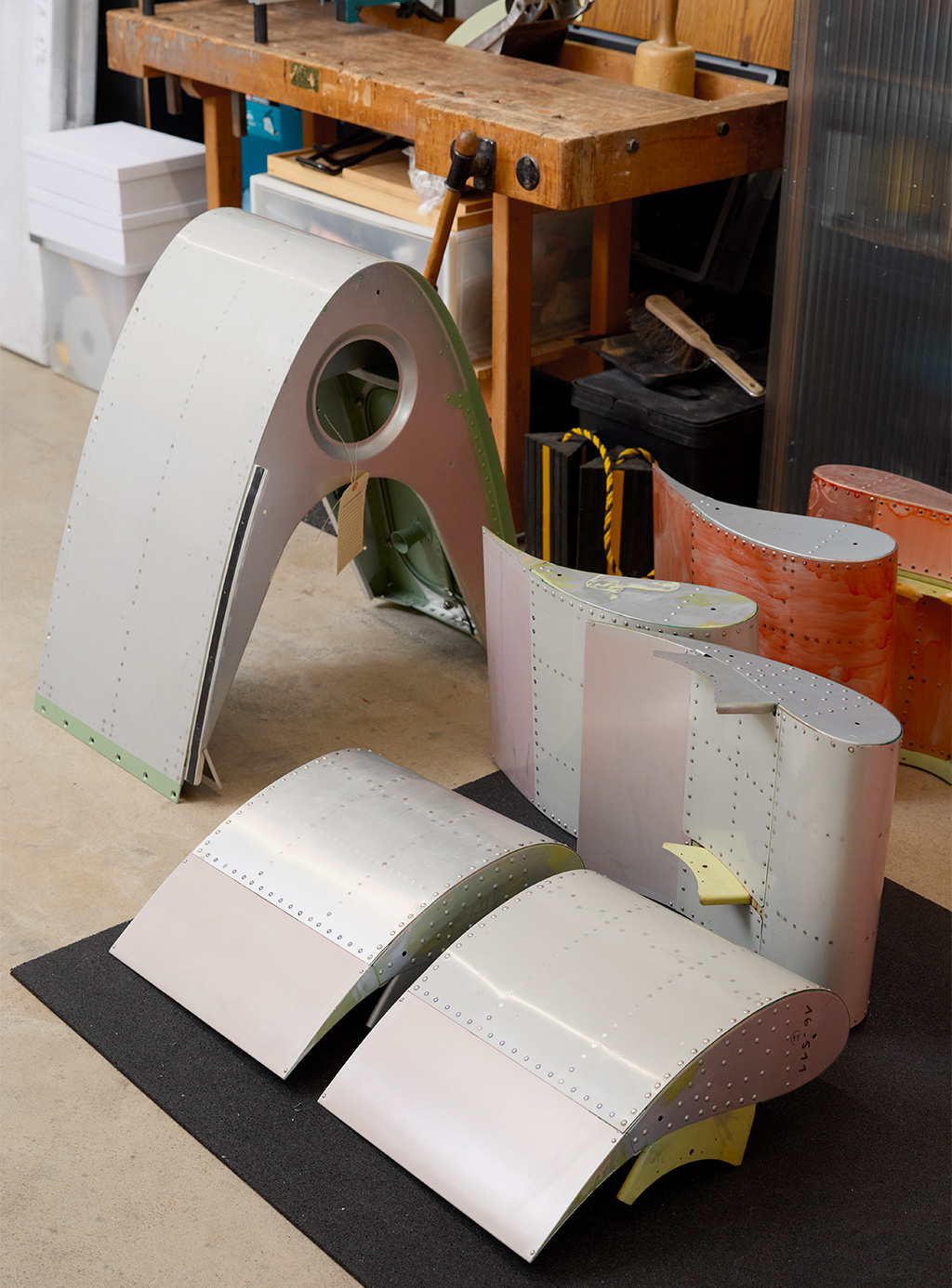

Ich arbeite oft mit recyceltem Paraffin—also alten Kerzenresten, zum Beispiel aus Kirchen. Ich kaufe bewusst kein neues Rohmaterial, sondern verwende das, was schon existiert. Das Wachs wird geschmolzen, in Schichten aufgetragen, auf alten Flugzeugteilen oder auf daraus hergestelltem Vliesstoff. Je nachdem, wie viele Schichten man aufträgt, verändert sich die Farbwirkung: 15 dünne Schichten ergeben neutrales Grau, 30 Schichten ein deckendes Weiß. Im Anschluss schmelze ich noch einige dieser Schichten mit Hilfe eines umgebauten Lötkolbens wieder raus aus den Fasern. Diese Technik hat sich bei mir über die letzten Jahre entwickelt—das war nichts Geplantes.

Wie viel entsteht in deiner Arbeit durch Experiment und wie viel denkst du im Voraus konzeptuell durch?

Beides. Vieles überlege ich mir im Vorhinein—konzeptuell ist meist schon klar, warum ich mit bestimmten Materialien arbeite. Zum Beispiel: Warum male ich Flugzeugmotive mit Erdölprodukten auf Träger, die ebenfalls aus Erdöl stammen? Da steckt eine klare inhaltliche Logik dahinter. In GROUNDED / geerdet wähle ich auch nur Motive aus, in welchen das Flugzeug Kontakt mit dem Boden hat. Das Material kommt so zu sagen wieder zurück zu seinem Ursprung. Aber der Prozess selbst war zumindest anfangs stark experimentell. Ich musste z.B. hart lernen, wie heiß das Wachs sein darf, um damit zu malen. Wenn es zu heiß ist, schmilzt es die Schicht darunter sofort weg.

Wie stehst du dann in deiner Arbeit zu ökologischen Fragen, etwa zum Klimawandel oder zum Anthropozän?

Diese Themen sind für mich auf jeden Fall präsent. Ich lerne viel über sie—lerne durch das Arbeiten mit bestimmten Materialien. Wenn ich etwa mit Erdölprodukten zu tun habe, tauchen automatisch Fragen auf: Woher kommt das? Wie wird es hergestellt? Was passiert danach damit? Das geht immer mit Recherche einher. Ich verwende keine Materialien „einfach so“. Auch bei meinen Luftobjekten aus Fallschirmseide oder anderen Fragmenten mit Ortsbezug interessiert mich: Welche Geschichte steckt dahinter? Welche Systeme spiegeln sich darin?

Also verstehst du deine Praxis auch als eine Form der Auseinandersetzung mit globalen Strukturen?

Wenn man sich Material aus so aufgeladenen, weit verbreiteten Systemen „ausleiht“, dann stellt sich fast automatisch die Frage: Was machen wir da eigentlich? Wie wirkt Globalisierung? Wie belasten gerade so festgefahrene Systeme unsere Umwelt und wo findet man bereits Verbesserungen? Diese Fragen fließen nicht nur in meine Arbeiten ein—ich lerne über sie, während ich arbeite. Und ich hoffe natürlich, dass auch Besucher*innen meiner Ausstellungen diese Zusammenhänge spüren oder sogar mitnehmen.

Und wie gehst du mit der Widersprüchlichkeit um—zum Beispiel, dass auch der Kunstbetrieb selbst Teil dieser Maschinerie ist?

Das ist mir sehr bewusst. Kunst braucht Ressourcen, der Kunstbetrieb ist energieintensiv—von klimatisierten Räumen bis zu internationalen Transporten. Aber ich glaube, es geht nicht darum, alles dogmatisch zu lösen. Mir ist wichtig, genau hinzusehen, Fragen zu stellen—nicht ob, sondern wie etwas passiert. Der Humor darf dabei aber auch nicht verloren gehen. Es geht nicht nur um die negativen Seiten, sondern auch darum, Zusammenhänge erfahrbar zu machen und Ästhetiken zu erforschen. Und selbst etwas daraus zu lernen und Momente der Irritation und somit Momente des Innehaltens zu ermöglichen.

Muss Kunst politisch sein? Siehst du das als Aufgabe deiner eigenen Praxis?

Nein, eine Pflicht sehe ich darin nicht. Aber Kunst kann sehr gut politisch sein, weil sie Dinge anders zeigen kann und einen aus dem Alltag ins Unbekannte locken kann. Man muss nicht alles erklären, und trotzdem kann ein Werk eine Richtung aufzeigen. Natürlich: Alles ist eine Entscheidung. Ich glaube, je mehr Menschen sich mit Kunst und Kultur beschäftigen—auch zu wissen, was man nicht so mag, ist wichtig— desto eher akzeptiert man die Welt und vor allem sich selbst, oder die Menschen sich untereinander. Und das ist für mich auch schon extrem politisch.

Du arbeitest auch viel im öffentlichen Raum. Was bedeutet dir das?

Sehr viel. Kunst im öffentlichen Raum erreicht Menschen, die nicht unbedingt ins Museum gehen oder gar nicht wissen, dass sie in eine Galerie „einfach so“ reingehen dürfen. Auf den Straßen und Plätzen bekommst du ganz anderes Feedback zu hören. Manche Leute sind irritiert, andere begeistert. Aber genau das ist wichtig: Man kommt ins Gespräch. Bei der Arbeit Bycatch, die ich zusammen mit Abie Franklin immer wieder ausstelle, ist das besonders spürbar. Die begehbaren, aufgeblasenen Wellenbrecher standen schon mitten im Stadtraum oder ragten über einen Fluss wie eine Brücke, bildeten kleine Inseln im dänischen Fjord oder auf der Spree in Berlin. Man kann nicht kontrollieren, wer das sieht. Und genau das ist gut daran.

Was sollen Besucher*innen mitnehmen, wenn sie deine Arbeiten sehen? Gibt es etwas, das dir besonders wichtig ist?

Mir ist wichtig, dass ein Werk Raum lässt—für eigene Gedanken, Assoziationen, Stimmungen. Jede Person bringt ihren eigenen Kontext mit, egal ob sie die Arbeit im Museum sieht, auf dem Dorfplatz oder im Wohnzimmer. Ein Kunstwerk muss sich nicht vollständig erklären, aber es sollte genug anbieten, dass man Lust bekommt, tiefer einzusteigen. Ich finde es spannend, wenn beides da ist: eine ästhetische Ebene und ein inhaltlicher Unterbau, ohne dass eines wichtiger wäre als das andere.

Also sollen sich Ästhetik und Konzept die Waage halten?

Ja, sie sollten sich zumindest ergänzen. Manchmal kommt zuerst die Form, manchmal das Thema—das ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass sich Material, Idee und Raum miteinander verzahnen, dass man spürt: Da ist etwas gedacht, aber auch gespürt. Ich recherchiere viel, aber ich gebe dem Material auch Raum, sich zu entfalten.

Wie gehst du mit den unterschiedlichen Lesarten deiner Arbeiten um?

Ich finde das total bereichernd. Ich habe schon viele Interpretationen gehört, auf die ich selbst nie gekommen wäre, und trotzdem haben sie im Werk ihren Platz. Gerade bei abstrakteren Formen kann sich vieles überlagern. Und natürlich macht es einen Unterschied, in welcher Stimmung man eine Ausstellung besucht. Manche sehen in meinen Arbeiten vielleicht Endlichkeit, andere sehen Hoffnung oder nur eine interessante Oberfläche. Alles darf nebeneinander existieren.

Hast du schon einmal eine Reaktion auf deine Arbeit erlebt, die dich besonders überrascht hat?

Ja, öfter sogar. Und ich finde das wertvoll—auch Missverständnisse. Wenn jemand in einer Arbeit etwas anderes sieht als ich, bedeutet das ja, dass es in gewisser Weise drinnen ist. Ein gutes Beispiel ist meine Serie AFLOAT, die aus Bootsteilen und alten Angelruten besteht. Ich wollte darin das Verhältnis von Fangen und Gefangen sein umdrehen: Die Angelruten wurden in die Architektur eingespannt, sie selbst wurden eingefangen, nicht umgekehrt. Aber dann kam jemand und meinte, es sähe aus wie ein Pinselstrich an der Wand—ganz grafisch. Eine andere Person hat gesagt, es erinnere sie an eine Reuse, also ohnehin an etwas aus der Fischerei, obwohl diese Person nicht wusste, dass es sich um gebündelte Angelruten handelte. Daran hatte ich gar nicht gedacht, aber es passt total.

Die Angelrute ist ein gutes Beispiel für die Gegensätze, mit denen du arbeitest, oder?

Sie ist einerseits ein Instrument zur Nahrungsbeschaffung—ganz archaisch. Andererseits ist sie ein Sportgerät, sogar etwas romantisch aufgeladen. Ich verwende Stippruten—also die älteste Form des Angelns—aber in ihrer modernsten Ausführung: Carbon-Teleskopstangen. Und dann kommen in meinen Werken Bootsteile hinzu, Segmente einer Reling, die uns eigentlich schützen sollen, und durch ihre Umnutzung werden genau diese Schutzmechanismen nun plötzlich als Speerspitzen und Schlagringe interpretiert.

Was erwartet uns bei deinen kommenden Projekten?

Im September stehen gleich mehrere Ausstellungen an. In Berlin wird die Arbeit soft cycles noch auf dem Museumsdach der Berlinischen Galerie zu sehen sein, parallel gibt es meine Soloschau PROPEL im Rahmen der Berlin Art Week bei der Galerie Dittrich & Schlechtriem zu sehen—eine Art Fortsetzung von GROUNDED. Ich zeige dort Arbeiten, die sich mit dem frühen Erfindergeist des Fliegens auseinandersetzen—Found-Footage von experimentellen Flugmaschinen, die nie fliegen konnten, aber für mich diesen Pioniergeist und die Euphorie verkörpern. Gleichzeitig thematisiere ich das Scheitern: verbogene Propeller, schmelzende Abgüsse, Bilder von verwelkenden Blumen, all diese Formen des Zusammenbrechens und des Neuanfangs.

Was interessiert dich an dieser Verbindung von Vergangenheit und Zukunft im Fliegen?

Fliegen steht für Freiheit, Mobilität, Fortschritt aber auch für Krieg, Zerstörung und Umweltbelastung. Ich finde wichtig, wie komplex das ist. Heute arbeiten Unternehmen daran, elektrisch und nachhaltiger zu fliegen—was vor allem bedeutet, dass der Propeller wieder vermehrt zum Einsatz kommt. Diese „Comeback“-Bewegung ist ein schönes Bild: etwas Altes wird zur Zukunftstechnologie. Aber natürlich stellt sich die Frage: Wie nachhaltig ist das elektrische Fliegen wirklich und welcher Systemänderungen bedarf es? Und das bleibt spannend zu untersuchen—mit einem Auge in die Vergangenheit gerichtet und dem anderen in die Zukunft.

©Abie Franklin and Daniel Hölzl "BYCATCH" in Vejle, DK, 2023, foto: Ard Jongsma

©Daniel Hölzl "LIVE BAIT" at super bien! Berlin, DE, 2023, foto: Daniel Hölzl

©Daniel Hölzl "GROUNDED" at Dittrich & Schlechtriem, Berlin, DE, 2022, foto: Jens Ziehe

©Daniel Hölzl "soft cycles" at Berlinische Galerie, DE, 2025, foto: Clemens Poloczek

Text: Livia Klein

Fotos: Patrick Desbrosses