Irina Lotarevich arbeitet hauptsächlich mit Metall, um Themen wie Wohnen, Bürokratie und Standardisierung zu erforschen. Durch modulare Strukturen und Messsysteme setzt sie sich mit dem Thema Begrenzung auseinander und mit der Frage, wie modernes Leben die individuelle Erfahrungen prägt. Ihre Skulpturen schaffen durch die Balance zwischen minimalistischer Form und vielschichtigen konzeptuellen Bezugspunkten eine Spannung zwischen Kontrolle und Verspieltheit.

Irina, wie bist du dazu gekommen, Künstlerin zu werden?

Ich glaube, ich bin schon fast mein ganzes Leben lang Künstlerin. Ich habe mich wohl schon sehr früh dafür entschieden, Künstlerin zu werden – und als Kind fängt das oft mit etwas ganz Einfachem an, zum Beispiel damit, dass man gut zeichnen kann. Das war bei mir definitiv der Fall. Als Kind habe ich es geliebt zu zeichnen und ich war gut darin, und so hat sich das dann einfach weiterentwickelt. Ich habe mich im Grunde genommen schon ziemlich früh für diesen Weg entschieden und mein ganzes Leben lang Kunstschulen besucht. Schon früh war ich an Schulen, an denen man sich auf Kunst spezialisieren konnte, und habe dort ständig Malerei, Zeichnen und solche Sachen belegt. Aber richtig mit Bildhauerei angefangen habe ich erst mit meinem Studium, als ich in meinen Zwanzigern war. Da habe ich angefangen, mich ernsthafter mit Bildhauerei zu beschäftigen.

Du lebst und arbeitest in verschiedenen Städten, wie Wien und New York. Wie beeinflussen diese unterschiedlichen Umgebungen deine Arbeit?

Also, ich bin in New York aufgewachsen. Geboren wurde ich eigentlich in Russland, in einer Stadt namens Rybinsk, eine mittelgroße Stadt. Meine Familie und ich sind aber nach Brooklyn gezogen, als ich acht war, und dort bin ich dann aufgewachsen. Später bin ich zum Studieren nach Wien gezogen und lebe jetzt schon fast zehn Jahre hier, was eine lange Zeit ist, sodass Wien auch ein wichtiger Teil meiner Identität geworden ist. Und künstlerisch haben mich diese Orte definitiv stark beeinflusst. Ein Großteil meiner Kunstausbildung und meines Wissens über zeitgenössische Kunst stammt aus New York – einfach dadurch, dass ich während meiner Kindheit und Jugend dort viel in der Galerieszene unterwegs war. Wien hat meine Arbeit auf andere Weise geprägt. Ich habe erst nach meiner Ankunft hier angefangen, mit Metall zu arbeiten, und ich glaube, dass die Ästhetik Wiens meine Arbeit in eine bestimmte Richtung gelenkt hat.

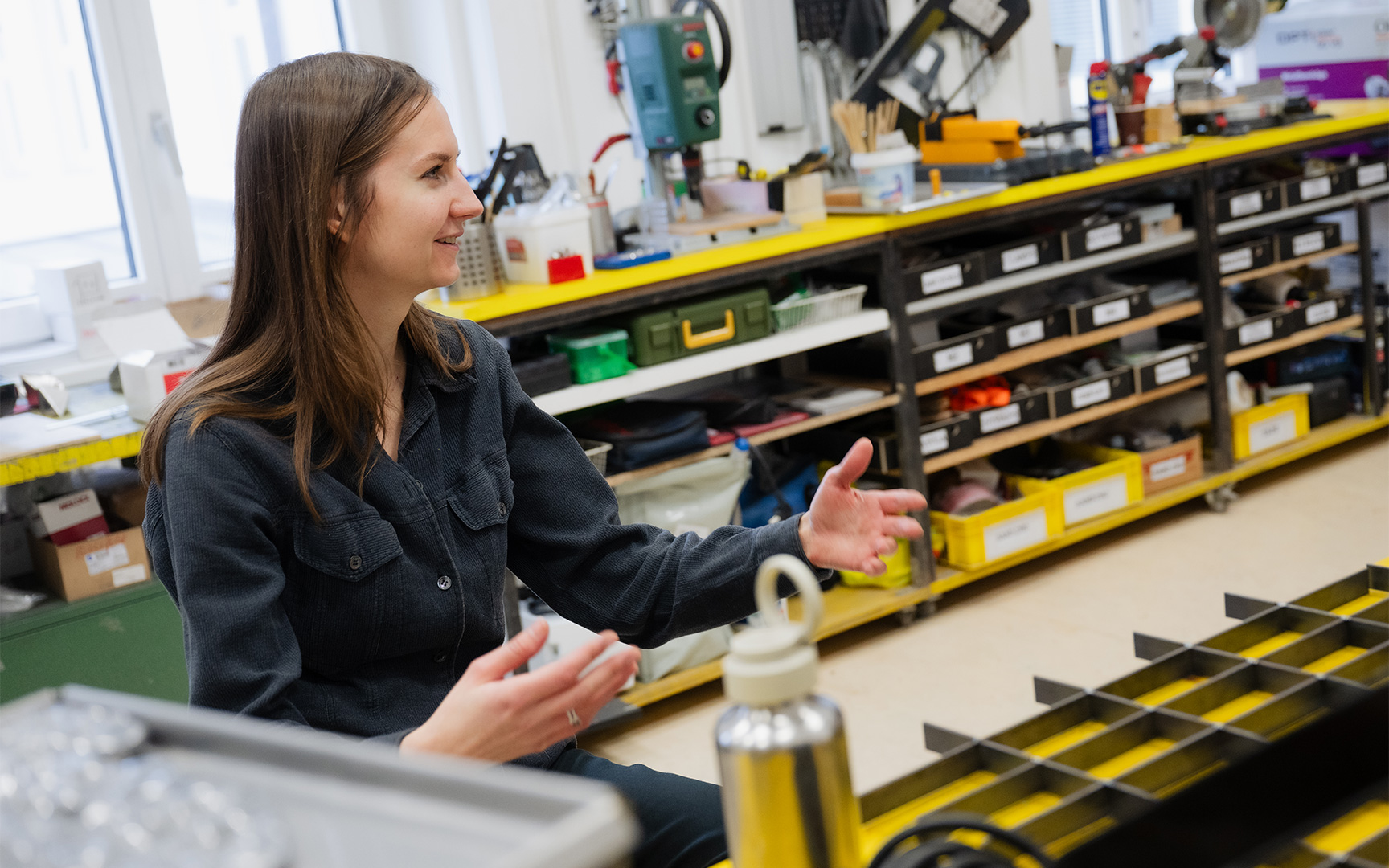

Kannst du einen typischen Tag im Atelier beschreiben?

Ich teile meine Zeit zwischen der Arbeit an der Universität für angewandte Kunst, wo ich in der Metallwerkstatt der Abteilung für Skulptur und Raum unterrichte, und dem Rest meiner Zeit im Atelier auf. Wenn ich hier bin, mag ich es wirklich, in diesem Zustand körperlicher Arbeit zu sein, weil ich meinen Körper viel einsetze. Das meiste wird von Hand gefertigt und erfordert viel Zeit und Arbeit.

Ich hasse es, am Computer zu sitzen und E-Mails zu beantworten, deshalb versuche ich das so weit wie möglich zu vermeiden. Normalerweise erledige ich das schon sehr früh am Morgen, um es hinter mich zu bringen. Dann komme ich hierher und schneide oder schleife meistens etwas. Ich kann stundenlang schleifen oder etwas schweißen – das sind Prozesse, die einfach viel Zeit in Anspruch nehmen. Manchmal schleife ich drei Tage hintereinander, acht Stunden am Tag.

Hier zu sein bedeutet für mich also meist körperliche Arbeit und nicht so sehr Herumsitzen und Nachdenken. Obwohl ich denke, dass ich wahrscheinlich etwas mehr Raum bräuchte, um manchmal einfach nur dazusitzen und nachzudenken. Aber meistens habe ich einfach einen zu starken Schaffensdrang. (lacht)

Du arbeitest schon seit geraumer Zeit mit Metall. Was reizt dich an diesem Medium?

Ich finde Metall einfach toll.

Seit ein paar Jahren arbeite ich fast nur noch mit diesem Material. Vorher habe ich Skulpturen aus allen möglichen Materialien gemacht – vor allem, als ich noch nicht so gut mit Werkzeugen umgehen konnte und meine Hände noch nicht so gut einsetzen konnte. Ich habe viel mit Fundstücken gearbeitet oder Gipsabgüsse gemacht – also mit ganz einfachen, leicht zugänglichen Materialien. Aber als ich dann richtig in die Metallbearbeitung reingekommen bin, habe ich mich irgendwie darin verliebt.

Ich glaube, die Leute denken oft, Metall sei etwas sehr Hartes und Industrielles und irgendwie unzugänglich. Aber ich finde es eigentlich sehr flexibel. Wenn man erst mal weiß, wie man damit umgeht, kann man so viele verschiedene Sachen machen. Außerdem mag ich es, immer besser darin zu werden und es immer besser kontrollieren zu können. Ich habe das Gefühl, ich könnte mein ganzes Leben damit verbringen, mich mit diesem Material zu beschäftigen, und es gäbe immer noch etwas Neues zu lernen.

Es fühlt sich an, als würde Metall einem ständig etwas beibringen?

Ja, ich habe das Gefühl, dass ich noch viele Jahre damit weitermachen könnte. Es ist tatsächlich so, als würde mir das Material immer etwas beibringen. Ich denke, das ist bei vielen handwerklichen Disziplinen so – weil sie so prozessorientiert sind. Es gibt immer einen ersten Schritt, einen zweiten Schritt ... man muss die Dinge in einer bestimmten Reihenfolge tun. Man kann nicht einfach chaotisch vorgehen, man braucht ein System für seine Arbeitsweise. Ich glaube, das hat mir auch viel über Geduld und Struktur beigebracht. Und ich habe das Gefühl, dass sich das auch in meiner Arbeit widerspiegelt – in gewisser Weise. Und vielleicht werde ich irgendwann andere Materialien in meine Arbeit einbeziehen, wenn ich das Gefühl habe, dass es nötig ist. Ehrlich gesagt bin ich im Moment glücklich damit, alles bei Metall zu belassen. (lacht)

Wie wirken sich Größenverhältnisse auf deine Arbeit aus?

Meine letzte Ausstellung war bei Sophie Tappeiner, und dort gab es ein sehr großes Werk – die anderen Werke waren kleiner, eher mittelgroß. Auch in anderen Ausstellungen habe ich etwas Ähnliches gemacht, indem ich sehr kleine Werke neben sehr großen Werken gezeigt habe. Für mich ist dieser Wechsel im Maßstab eine Möglichkeit, verschiedene Bezugspunkte innerhalb einer Ausstellung oder Installation zu schaffen. Das gibt einem verschiedene Ankerpunkte, an denen man sich orientieren kann. Und weil sich der Maßstab ständig ändert, wird auch irgendwie unklar, was der „Gesamtmaßstab” der Situation ist; er verschiebt sich ständig. Damit spiele ich sehr gerne. Und dann gibt es auch noch eine praktische Seite. Kleinformatige Werke sind natürlich einfacher zu handhaben, vor allem, weil ich die meiste Zeit alleine hier im Atelier arbeite. Ich bin ganz allein, daher ist es viel einfacher, etwas zu tragen, wenn es kleiner ist, es umzudrehen, an der anderen Seite zu arbeiten und so weiter. Das hat also definitiv seine Vorteile. In letzter Zeit arbeite ich vermehrt mit kleineren Teilen, die ich dann zu größeren Skulpturen zusammenfüge, quasi modular, wobei das Werk aus kleineren Elementen aufgebaut wird. Momentan arbeite ich an etwas Neuem: Ich möchte dieses Werk mit diesen Himmel und Hölle Faltern gestalten, aber es werden sehr viele davon sein, fast wie Tapeten, wie diese Nieten, die eine Wand in einem Raster bedecken. Die einzelnen Elemente sind ziemlich klein, aber durch die Wiederholung kann ein viel größerer Effekt erzielt werden. Die Idee ist, dass es theoretisch an verschiedene Wände und Räume angepasst werden kann.

Gibt es Künstler, deren Arbeit deinen Zugang geprägt hat?

Ich glaube nicht, dass es nur einen bestimmten Künstler gibt. Es gibt eher verschiedene Leute, deren Arbeit ich wirklich bewundere, und diese Liste ändert sich ständig. Manchmal gibt es einen Künstler oder eine Künstlerin, dessen oder deren Arbeit ich vor ein paar Jahren nicht wirklich verstanden habe, und dann fängt sie plötzlich an, mich anzusprechen. Ein gutes Beispiel dafür ist Mike Kelley. Ich habe seine Arbeit bis vor etwa fünf Jahren nicht wirklich verstanden. Und dann hat es plötzlich Klick gemacht, und ich habe angefangen, mich damit zu identifizieren. Er hat diese Serie namens Educational Complex, die diese Metallmobile enthält. In einem davon gibt es modellartige Elemente, die Schulgebäuden ähneln und auf seinen Erinnerungen an die Schulen basieren, die er besucht hat. Als Skulptur finde ich sie einfach wunderschön, sie ist schlicht, aber auch elegant. Und konzeptionell ist sie auch toll, weil sie sich wie eine Art Erinnerungskarte anfühlt. Ich mag auch David Hammons sehr gerne und bin ein großer Fan von Frank Stella.

Und du hast sie immer in deiner Nähe?

Ja, sie hängen immer an meiner Wand. Aber ich finde auch Metallarbeiten und Designgeschichte im Allgemeinen echt spannend. Ich schaue mir zum Beispiel oft die Arbeiten von Pierre Chareau an. Es gibt verschiedene Dinge, die mich zu unterschiedlichen Zeiten ansprechen. Was mich inspiriert, ändert sich mit der Zeit, je nachdem, wo ich bin und woran ich arbeite. Ich habe also viele Vorbilder, aber nicht eine bestimmte Person. Es ist eher ein Geflecht aus Bezugspunkten und Inspirationen.

Wie haben deine persönlichen Erfahrungen deine Arbeitsweise geprägt?

Ich meine, wie könnten meine persönlichen Erfahrungen meine Arbeitsweise nicht prägen? Mein ganzer Lebensweg ist auf eine bestimmte Weise verlaufen, ich bin nach Wien ausgewandert und habe jetzt gerade meine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Das habe ich gerade erst erfahren. Jetzt bin ich also im Grunde genommen jetzt wirklich dauerhaft in Österreich ansässig.

Das ist wunderbar!

Und dann landet man durch diese Art von Entscheidungen irgendwann bei einer bestimmten Ästhetik oder einem bestimmten Material. Ich denke, Künstlerin zu sein ist wirklich ein schrittweiser Prozess: Man probiert verschiedene Dinge aus, und nach und nach wird der Weg klarer oder er entwickelt sich in eine bestimmte Richtung. Ich versuche immer, all das auch in meiner Arbeit auf abstrakte Weise zu verarbeiten.

Wohnraum und Bürokratie sind immer wiederkehrende Themen in deiner Arbeit. Wie hängen diese Ideen zusammen und überschneiden sich in deiner Praxis?

Ich arbeite viel mit Fächern und Kisten. Ich denke, das hängt direkt mit diesen Themen zusammen. In den Arbeiten Housing Anxiety zum Beispiel hat der Begriff Wohnraum mehrere Bezugspunkte. Natürlich geht es um Wohnen im Sinne von einem Haus, einem Ort zum Leben, aber „Housing“ ist auch ein Fachbegriff: Wenn man eine Maschine hat und darin Teile sind, dann sitzen diese Teile in einem Gehäuse. Man hat also automatisch diese Vorstellung von Fächern, von Dingen, die enthalten, organisiert und eingeschlossen sind. Und ich finde dieses Konzept der Fächer echt produktiv für meine Arbeit.

In meiner letzten Ausstellung habe ich ein Werk namens Volatility gezeigt, dass eigentlich auf einer Heatmap der Börse basiert. Eine Heatmap ist eine Art Visualisierung, ähnlich wie ein Diagramm, bei dem es viele unterschiedlich große Kästchen gibt, und die Größe jedes Kästchens entspricht der Größe oder dem Wert einer Aktie, also verschiedener Unternehmen, die den Markt ausmachen. Ich fand diese Bildsprache inspirierend, aber sie passte auch perfekt zu dem, was ich bereits in meiner Praxis gemacht habe. Denn es handelt sich im Grunde um dieselbe Logik: Diese verschiedenen Fächer werden immer dichter und enthalten gleichzeitig Informationen. Die Skulpturen, die ich schaffe, können sehr formal wirken, sogar sehr minimalistisch. Aber ich denke, dass diese minimalistisch anmutenden Kästchen oder Fächer tatsächlich verschiedene Ebenen von Informationen und Bedeutungen enthalten.

Du hast erwähnt, dass du dich mit Themen der Standardisierung beschäftigst. Kannst du uns ein wenig darüber erzählen, wie du dich mit Messsystemen auseinandersetzt?

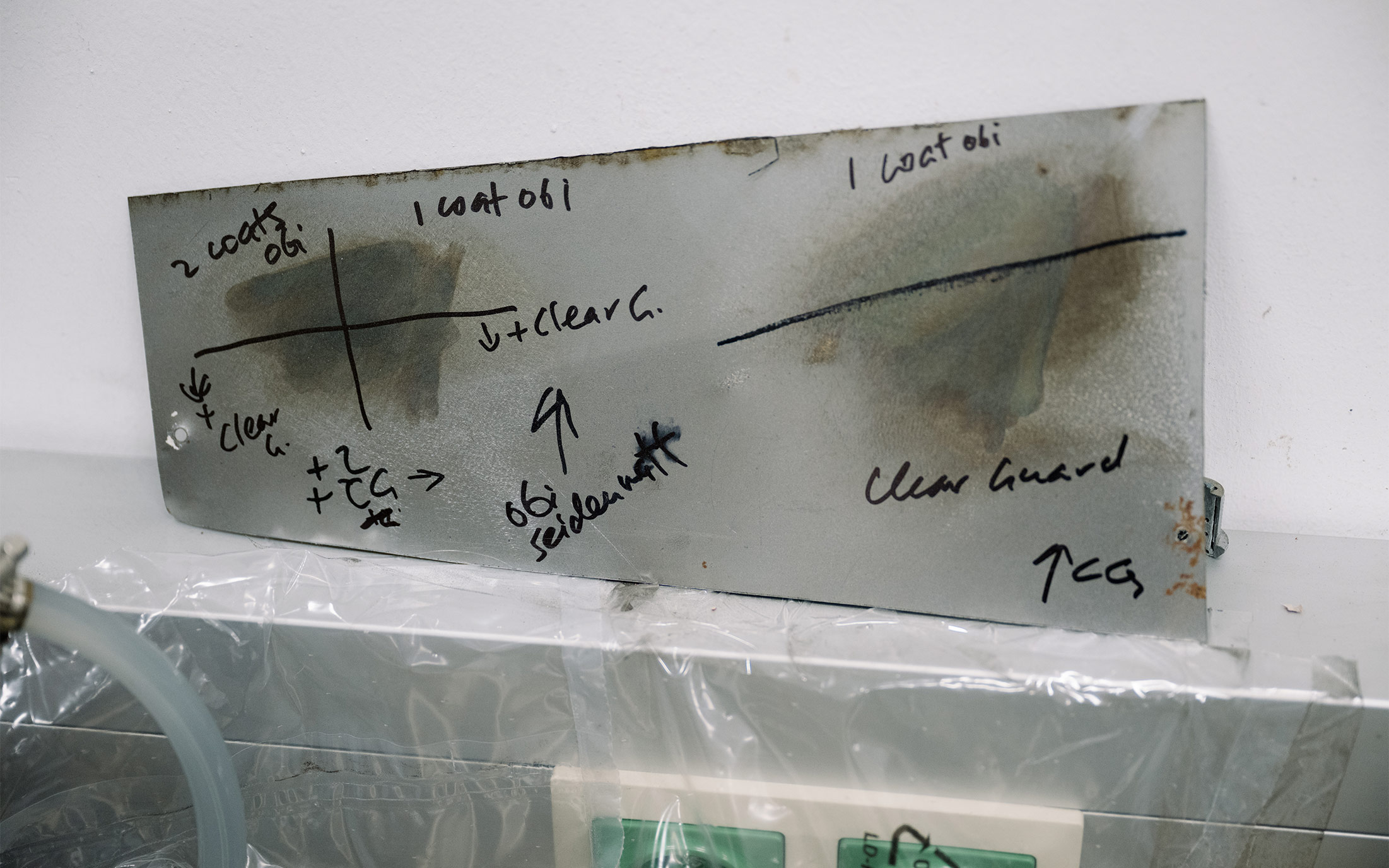

Meine persönliche Auffassung von Skulptur ist, dass es eigentlich ziemlich schwierig ist, sich für ein Format zu entscheiden, weil Skulptur ein soweit gefasster Begriff ist. Es ist nicht immer klar, wie etwas am Ende aussehen soll oder wie die endgültige Form aussehen soll. Aber ich möchte, dass die Skulptur eine Form hat, eine physische Präsenz, ein gewisses Gewicht und eine gewisse Spezifität. Deshalb habe ich in den letzten Jahren bestimmte vorgegebene Formate, wie z. B. standardisierte Formate, verwendet, um diese Entscheidungen zu treffen. In der Arbeit Volatility mit der Heatmap-Referenz besteht die Skulptur beispielsweise aus sechs Platten mit den Maßen 60 x 80 cm. Das ist eigentlich eine Standardgröße, die für Transportpaletten verwendet wird. Für mich ist das eine einfache Möglichkeit, die Struktur zu bestimmen: Ich kann die Platten in diesem modularen System anordnen und das Werk dadurch wachsen lassen. In anderen Werken habe ich die Größe meines Körpers als Maßsystem verwendet, zum Beispiel meine eigene Körpergröße als Standardmaßstab. In einigen neueren Werken habe ich angefangen, Stücke mit mehr geschwungenen Elementen zu machen. Ich erhitze das Metall und forme es freier, quasi im Freestyle, und dann nehme ich diese Form und baue einen Behälter darum herum. In diesem Fall bestimme ich also die Abmessungen der Skulptur von innen nach außen, lasse die Form die Struktur bestimmen und lasse sie auf diese Weise wachsen. Ich denke, es ist eine Kombination aus all diesen Ansätzen, bei der ich allgemein anerkannte Standards verwende, aber auch die Skulptur ihre eigenen Standards von innen heraus entwickeln lasse und manchmal meinen eigenen Körper als Bezugspunkt nutze.

Ich habe das Gefühl, dass einige deiner Skulpturen ein Gefühl der Unruhe oder Angst hervorrufen. Ist das eine Wahrnehmung, die du anstrebst?

Ja, ich möchte, dass meine Arbeiten dieses beunruhigende, irgendwie bedrückende Gefühl vermitteln, etwas, das sich ein wenig einengend anfühlt. In einigen dieser Arbeiten gibt es zum Beispiel Elemente, die in Behältern platziert sind und zusammengedrückt oder komprimiert werden. Damit möchte ich das Gefühl vermitteln, dass der Einzelne vom modernen Leben erdrückt wird.

Wie bringst du in deinen Arbeiten, zum Beispiel in den Himmel und Hölle Faltern, das Gefühl der Unruhe mit Verletzlichkeit und Sanftheit in Einklang?

Das ist auch etwas, worüber ich bei den Himmel und Hölle Faltern viel nachdenke – warum ich mich als Symbol zu ihnen hingezogen fühle. Weil sie so nostalgisch und irgendwie naiv und verspielt sind, fast kindlich. Jeder erkennt sie sofort als etwas aus seiner Kindheit, und ich war echt überrascht, wie universell sie zu sein scheinen. Egal, wer das Publikum war, die Leute haben sofort verstanden, was sie sind, und ich finde, das ist ziemlich selten. Sie haben auch etwas sehr Verspieltes an sich, diese Idee des Glücksspiels. Es ist ein bisschen albern, wie: „Oh, welches Ergebnis werde ich bekommen?“ oder „Mag mich diese Person oder nicht?“ (lacht) Aber gleichzeitig sind die Fragen darunter eigentlich sehr ernst. Ich mag diesen Kontrast, diese Spannung, es ist etwas sehr Einfaches und Verspieltes, aber es verbirgt sich auch etwas dahinter.

Was sind deine nächsten Projekte?

Im März eröffne ich eine Einzelausstellung in New York in einem Raum namens KinoSaito. Dieser Raum steht in Verbindung mit der Stiftung eines japanisch-amerikanischen Malers, aber es finden dort auch verschiedene andere Ausstellungen statt. Danach nehme ich an einer Gruppenausstellung in der Kunsthalle Wien teil.

Text: Lara Kastler

Fotos: Christoph Liebentritt