Die argentinische Künstlerin Mercedes Azpilicueta denkt nicht in geraden Linien. Ihre Arbeit dreht sich um überlieferte Geschichten, feministische Theorie, Kolonialgeschichte und die Dinge aus ihrem Alltag. In Installationen aus Textilien, Klang, Zeichnung und Performance dekonstruiert sie gängige Erzählungen, um alternative Formen des Wissens sichtbar zu machen. Oft fängt sie mit einer Zeichnung an, und ihr Prozess entwickelt sich langsam, geprägt von Recherche, Improvisation und langjährigen Kooperationen. Das Ergebnis ist eine unruhige Polyphonie, in der die Stimmen verstummter Dichter, Mystiker und Reisender nicht zu einer einzigen Geschichte verschmelzen, sondern eine andere Art des Erinnerns suggerieren: offen, lebendig, widersprüchlich und ungelöst.

Mercedes, hast du dir deine Zukunft immer als Künstlerin vorgestellt?

Seit meiner Kindheit habe ich immer gerne gezeichnet, aber als Teenager begann ich, Kunst als echte Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Der Weg dorthin war ziemlich verworren. Damals schien es fast leichtsinnig, sich in Argentinien für Kunst zu entscheiden, weil die finanzielle Situation so prekär und beängstigend war. Also studierte ich ein paar Jahre Jura und Anthropologie, aber dann kam 2001 die große Finanzkrise, und auch dieser Weg machte keinen Sinn mehr. So entschied ich mich schließlich für die Kunst.

Du bist vor über einem Jahrzehnt von Argentinien in die Niederlande gezogen. Wie hat sich der Umzug von Lateinamerika nach Europa auf deine Arbeit als Künstlerin ausgewirkt?

Ich bin umgezogen, weil ich ein Stipendium für Künstlerinnen aus Argentinien bekommen habe. Ich wollte künstlerisch arbeiten und etwas erleben, das weniger traditionell war als die damalige Kunstszene in Buenos Aires. Meine Praxis war eng mit Schreiben, Gedichtlesungen und Veröffentlichungen verbunden, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie dort ihren Platz hatte oder sich weiterentwickeln konnte. Als ich in die Niederlande zog, wurde interdisziplinäres Arbeiten plötzlich möglich. Ich begann, mehr zu schreiben, Performances zu machen und meine Arbeitsweise auf Stimme und Körper auszuweiten. Meine Arbeit nahm schon fast eine vergängliche Form an. Durch den Kontextwechsel wurde mir auch bewusst, wie unterschiedlich die Herangehensweisen an Ästhetik sein können. In Argentinien war ich an viele persönliche Vorstellungen, Darstellungen und Symbolik gewöhnt. Hier jedoch, in einem protestantischen Kontext, muss Kunst bis zu einem gewissen Grad funktional sein. Mit der Zeit fiel mir auch auf, dass die Europäer oft Angst haben, über sich selbst zu sprechen, vor allem über ihre Gefühle. Es ist fast so, als würde man sagen: „Das macht man nicht.“

Wie hast du einen Weg gefunden, deine Stimme vor diesem europäischen Hintergrund einzubringen?

Anstatt in meine innere Welt zu schauen, begann ich, nach außen zu schauen: auf die Stadt, auf die Straßen. Ich ging auf Straßenmärkte, weil das die einzigen Orte waren, an denen die Leute laut waren. Die Leute schrien, sangen und unterhielten sich in so vielen Akzenten und Sprachen, alle gleichzeitig. Der Markt war ein Ort, an dem sich die Leute ganz körperlich ausdrückten, und ich dachte: „Das ist Material, mit dem ich arbeiten kann.“ Später, als ich zwei Jahre in Mailand verbrachte, änderte sich wieder etwas. Ich fand zurück zu meiner persönlichen Vorstellungswelt – zum Barock, zur Darstellung, zu Emotionen. Ich wollte all das für mich und meine Arbeit zurückgewinnen.

Wie würdest du deine Arbeit heute beschreiben?

Ich arbeite viel mit Geschichte, spekulativer Fiktion und Poesie. Ich mische sie, um Geschichten wiederzubeleben, die noch nicht erzählt wurden – reale oder fiktive. Aber wenn ich meine Arbeit heute definieren müsste, würde ich sagen, dass sie immer eine gewisse Absurdität hat. Sie ist unerwartet, respektlos, verspielt und attraktiv. Ich mag es, dass sie visuell verführerisch ist. Ich fühle mich von Farben, Größenverhältnissen, Dimensionen und Licht angezogen. Meine Ausbildung war ziemlich traditionell, und ich greife immer noch auf diese Grundlagen zurück, aber ich denke dabei immer darüber nach, wie ich sie verdrehen kann. Um die Idee von Ungehorsam ins Spiel zu bringen. In meinem Schaffensprozess gibt es immer eine Anfängermentalität. Ich mag es, wenn ein Werk eine Art ursprüngliche Energie in sich trägt. Wenn man diesen ersten Funken spüren kann.

Deine Werke wirken oft so, als würden sie sich ausdehnen und zu vielen Formen wachsen. Da gibt es Textilien, Performance, Klang, Skulpturen ... Wenn du an etwas Neuem arbeitest, wo fängst du an?

Ich fange immer mit Zeichnen und Schreiben an. Das kommt aus Buenos Aires. Dort habe ich früher fast ohne Material gearbeitet, weil ich mir kaum welches leisten konnte. Ein paar Bleistifte vielleicht, aber selbst Farbe war teuer. Also habe ich geschrieben oder gezeichnet. Das war schon immer mein erster Schritt. Das hat etwas Interessantes in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit. Jeder kann mit fast nichts etwas schaffen.

Ich wollte über Textilien in deiner Arbeit sprechen. Kürzlich bin ich auf ein Interview mit der Künstlerin Isabella Ducrot gestoßen, die Textilien als reisende Oberflächen beschrieb, auf denen sich die Geschichte der Menschheit und persönliche Geschichten ablagern. Das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie du auf unterschiedliche Weise immer wieder auf Textilien zurückkommt. Was hast du in Textilien gefunden, das dich so anspricht?

Ich habe seit meiner Kindheit eine sehr persönliche Verbindung zu Textilien. Als ich aufwuchs, war meine Mutter Sozialarbeiterin und hatte als zweite Einnahmequelle ein Bekleidungsgeschäft. Ich habe von Anfang an mit ihr zusammengearbeitet. Wir haben gemeinsam Stoffe ausgesucht und Kleidungsstücke hergestellt. Sie hatte überall diese Materialien: Wolle, Baumwolle, Strick, Leder. Von ihr habe ich gelernt, wie man einen Stoff berührt und was er vermittelt. Sie entwarf Kleidung und organisierte sogar Modenschauen für die verschiedenen Jahreszeiten, bei denen ihre oder meine Freund:innen als Teenager als Models auftraten. Es war eine große Freude zu sehen, wie sehr sie diese Welt liebte, in der es darum ging, Menschen zu kleiden. Dieser Laden war unsere Haupteinnahmequelle. Er ermöglichte mir ein Studium in Buenos Aires. Meine Mutter ist diejenige, die mich immer unterstützt hat, besonders als ich mich für die Kunst entschied. Textilien haben für mich also sowohl eine emotionale als auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Ich denke, deshalb habe ich eine so enge Verbindung zu Textilien. Sie sind ein Teil von mir.

Du hast dieses Erbe mitgenommen?

Ich habe immer wieder damit gearbeitet, aber als ich in Mailand lebte, fand ich meinen Weg zurück zu Textilien und Materialität. Dort ist die Verbindung zu den Stoffen draußen auf den Straßen; sie ist überall, so präsent. Ich begann mich nach Texturen und Kostümen zu sehnen. Da fing ich wieder an, mit Naturseide und Stickereien zu arbeiten.

Und du bringst sie auch immer in Verbindung mit anderen Medien?

Ja, so arbeite ich. Ich setze mich für das Recht von Künstlerinnen ein, interdisziplinär zu arbeiten. Ich denke, das zerstört den Mythos vom Genie, das allein in seinem Atelier sitzt und nach Perfektion strebt. Ich glaube an Ungehorsam als eine Art des Schaffens. Frauen sind so vielseitig, so wandlungsfähig. Ich habe ein Kind, ich arbeite. Ich muss einfallsreich sein, und das waren Frauen schon immer. Ich bin keine Schnittmusterzeichnerin, aber wenn ich ein komplexes Kostümschnittmuster erstellen will, mache ich es trotzdem. Ich mache es mit meinen eigenen Mitteln, und akzeptiere dabei Fehler und Mängel. Diese Art zu arbeiten, interdisziplinär und unvollkommen, hat so viel zu bieten. Sie erfordert Flexibilität. Man muss mit Fehlern und seinen Fähigkeiten umgehen, um etwas zu erreichen. Für mich ist die Auseinandersetzung mit verschiedenen Techniken, Disziplinen und Kooperationen eine Möglichkeit, die Tradition der Frauen zu würdigen.

In deiner Installation Potatoes, Riots and Other Imaginaries wurde ein wunderschön gewebter Jacquard neben einfachen Materialien wie Häkelarbeiten, Stoffresten und sogar Putztüchern gezeigt. Was interessiert dich daran, zwei Materialien mit unterschiedlichem Wert nebeneinander zu stellen?

Ich versuche immer, verschiedene Wirtschaftssysteme und Möglichkeiten in einem Raum zusammenzubringen. Wenn ich mit Jacquard arbeite, wird dieser Kontrast besonders deutlich – Jacquard ist sehr teuer in der Herstellung und technisch anspruchsvoll. Aber ich mag es, Kunst aus einfachen Materialien hergestellt zu sehen. Ich muss die Verletzlichkeit spüren, die ein Material mit sich bringt. Deshalb arbeite ich oft mit Pappe, Papier und Stoffmustern. Ich arbeite immer mit Resten und Gegenständen, die gerade zur Hand sind, selbst wenn ich ins Labor gehe, um mit Jacquard zu arbeiten, arbeite ich mit Stoffresten. Ich mag es, verschiedene Materialien zusammenzufügen, um eine Geschichte zu erzählen. In derselben Arbeit befand sich beispielsweise neben dem Wandteppich eine Mütze, gemischt mit Küchentüchern. Sie ähnelte einer Mütze, wie sie eine Dienstmagd tragen würde. Es war fast wie eine Rekonstruktion durch Assemblage. Das habe ich aus der lateinamerikanischen fantastischen Literatur übernommen.

Kannst du das genauer erklären?

In der lateinamerikanischen fantastischen Literatur, die in Europa auch als magischer Realismus bezeichnet wird, sieht man etwas, das einem zunächst vertraut erscheint. Aber dann offenbart sich langsam das Unbekannte, das Seltsame. Das ist etwas, das ich in meinem Schaffen mitnehme. Es hat auch eine Verbindung zum Surrealismus und Dadaismus, die für mich wichtige Epochen sind, ebenso wie der lateinamerikanische Barock, der sich vom europäischen unterscheidet. Der Barockstil kam mit den Spaniern und Portugiesen nach Südamerika, um die indigene Bevölkerung und die Criollos zu „zivilisieren“. Das ist natürlich nie ganz gelungen. So wurde der Barock in Lateinamerika zu etwas sehr Surrealem. Die lokale Bevölkerung hat ihre eigenen künstlerischen Motive eingebracht; die Jungfrauen waren schwarz, und die Engel hatten seltsame Flügel, die wie Krokodile oder seltsame Tiere aussahen. Es wurde zu dieser bizarren, übertriebenen Sprache. Das Scheitern des Barock ist auch das Scheitern der Moderne. Ich arbeite gerne mit diesen Konzepten, um Bedeutungsüberlagerungen zu schaffen, ohne dass eine die andere überlagert. Die Dinge beginnen zu pulsieren. Sie entwickeln einen Art hektischen Rhythmus.

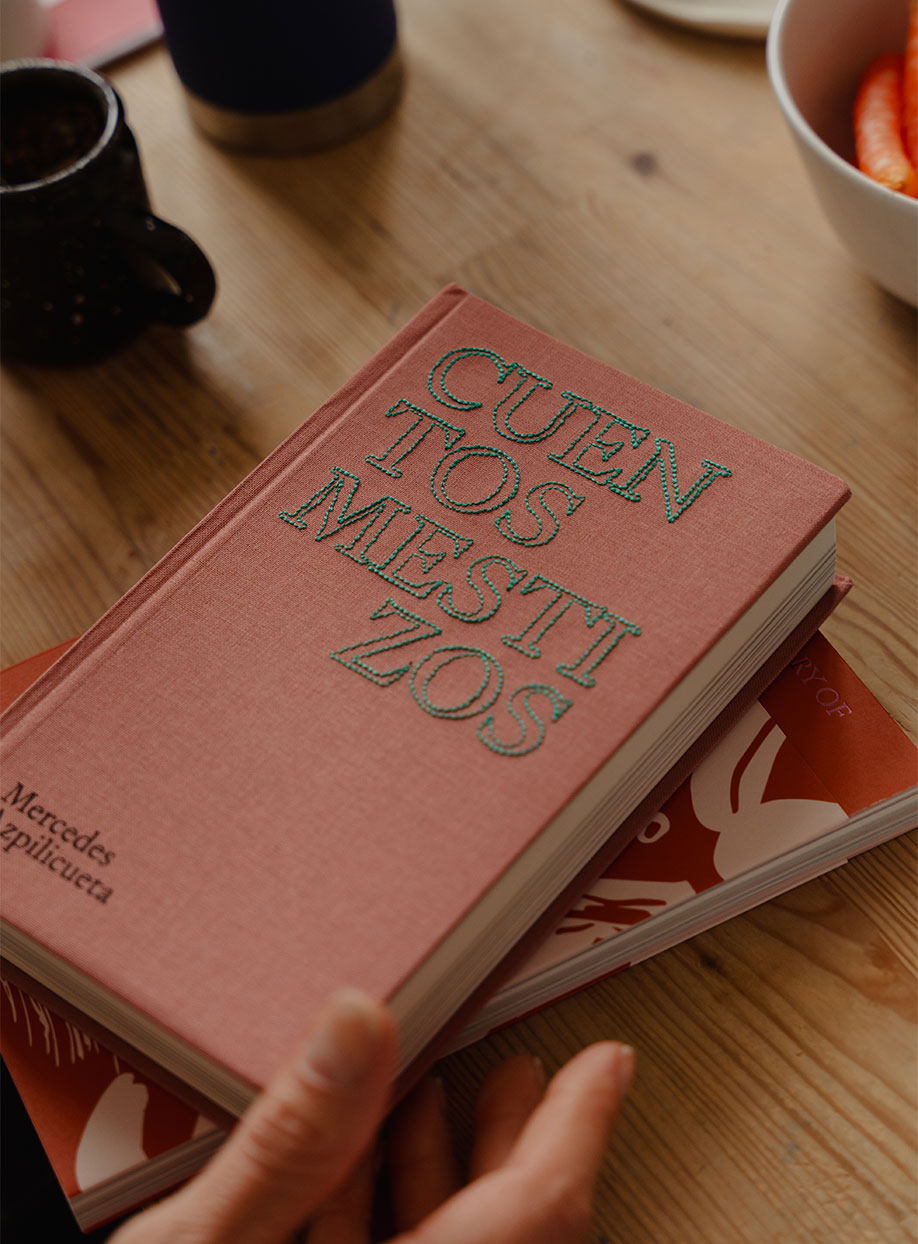

Gibt es lateinamerikanische Bücher oder Autoren, zu denen du immer wieder zurückkehrst?

Es gibt so viele. Meine Poesielehrerin Laura Wittner. Ich denke oft an Un Beso de Dick von Fernando Molano Vargas. Auch Fabio Morábito. Er ist Italiener, schreibt aber auf Spanisch und lebt in Mexiko. In letzter Zeit habe ich ein Buch über María Elena Walsh gelesen, Nací para ser Breve, geschrieben von einer ihrer Geliebten, Gabriela Massuh. Aus dem magischen Realismus gehören Elena Garro und Marosa di Giorgio zu den vielen wunderbaren Schriftstellern, die ich lese. Mariano Blatt, ein enger Freund von mir, ist auch ein unglaublicher Dichter. Seine Werke sind wirklich wunderschön.

In vielen deiner Projekte arbeitest du mit historischen Figuren, meist Frauen, die oft von Widersprüchen und Veränderungen geprägt sind. Was reizt dich an solchen historischen Figuren und warum findest du es wichtig, ihre Geschichten heute zu erzählen?

Viele dieser Geschichten haben mit Frauen zu tun, die etwas geschaffen haben. Ich erzähle unbekannte Geschichten von Frauen, die oft gereist sind, zwischen Kulturen gelebt haben, verschiedene Sprachen gesprochen haben und vor allem geschrieben haben. Figuren, die ihrer Zeit voraus waren. Deshalb finde ich es wichtig, sie wieder ins Bewusstsein zu rücken. Die Vergangenheit kehrt zurück und macht in der Gegenwart total Sinn. Manchmal scheint es, als hätten die Leute genug von diesen Gesprächen. Aber wenn man durch Museen geht, ist die Abwesenheit dieser Frauen so greifbar. Diese Unterrepräsentation ist immer noch da. Ich sehe mich selbst in ihren Geschichten. Als ich in Argentinien lebte, war die Kunstwelt eine sehr exklusive Gemeinschaft. Als Frau musste man aus einer wohlhabenden Familie oder einer Künstlerfamilie stammen, um überhaupt eine Chance zu haben. Die Dinge ändern sich, ja – aber nur sehr wenig und sehr langsam. Ich hole diese Figuren zurück, um mit ihnen zu leben und von ihnen zu lernen. Vielleicht möchte ich manchmal auch so sein wie sie. So normal mein Leben auch erscheinen mag, ich möchte kein normales Leben führen.

Du hast dich selbst als unehrliche Forscherin bezeichnet.

Ja, ich denke, wir haben das Recht, mit der Geschichte zu spielen, weil wir von ihr getäuscht worden sind.

Deine Arbeit scheint von einer starken feministischen Ethik geprägt zu sein. Wie manifestieren sich feministische Perspektiven in deiner Arbeit insgesamt?

Ich lese viel über Feminismus. Für mich ist das eine Möglichkeit, anders zu gestalten und zu leben. Ich bin nicht vorsichtig mit dem Wort „Feministin”. Ich sehe meine Praxis als die einer Künstlerin, die sich mit den Widersprüchlichkeiten des Kultursektors auseinandersetzen musste. Wir werden schlechter bezahlt. Unsere Werke werden seltener von Museen und Sammlungen erworben. Wir müssen ständig rechtfertigen, warum wir etwas tun oder nicht tun. Wir sind Mütter. Also ja, ich denke, es ist wichtig – und total berechtigt –, weiter auf eine gerechtere Realität für alle hinzuarbeiten. Es ist immer wichtig zu sagen, dass Feminismus für alle da ist, die sich als Feministinnen sehen. Besonders jetzt, mit allem, was in Großbritannien, den USA und anderswo passiert. Wenn ich also über weibliche Themen spreche, meine ich alle, die sich als Frauen sehen. Das Spektrum der Weiblichkeit ist so breit.

Hat das was mit deiner aktuellen Ausstellung „An Art Student in Munich“ zu tun?

Ja! Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit Künstlerinnen, die mit alternativen Praktiken wie Heilung, Spiritismus und Medialität zu tun hatten – Formen der Wissensgewinnung, die oft intersektional waren. Anna Mary Howitt ist eine dieser Figuren. Sie ging nach München, um Kunst zu studieren, weil sie nicht an der Kunstakademie in London angenommen wurde. Auch an der Akademie in München durfte sie sich nicht einschreiben, da es Frauen damals verboten war, Kunst zu studieren. Trotzdem reiste sie alleine dorthin, was an sich schon ungewöhnlich war: eine Frau, die Mitte des 19. Jahrhunderts alleine reiste. Schließlich bekam sie einen Platz im privaten Atelier des Direktors der Akademie. Sie war auch eine großartige Schriftstellerin und schrieb An Art Student in Munich, wo sie elegant ihr tägliches Leben in der Stadt beschreibt, einschließlich ihrer Freundschaften mit anderen Künstlerinnen. Für diese Ausstellung habe ich eine Reihe modularer Skulpturen geschaffen, die sie darstellen – die Schwestern und ihre Freundinnen. Ich begann mit Staffeleien als Struktur, weil es um die Arbeit im Atelier geht und darum, zu untersuchen, wie diese Frauen in der Kunst gearbeitet haben. Ich wollte mich wirklich mit ihrem häuslichen Umfeld als Schöpferinnen auseinandersetzen. Ich habe diese Figuren geschaffen, die ein bisschen anthropomorph sind. Alle Teile der Skulptur können auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt werden. Ich wollte, dass sie austauschbar sind, als Reflexion über Schwesternschaft und Solidarität.In diesem Sinne arbeitest du oft eng mit Kollegen, Schriftstellern, Designern und Performern zusammen, von denen du viele schon seit Jahren kennst.

Was hast du aus diesen langjährigen Kooperationen gelernt?

Ich habe gelernt, dass es nicht darum geht, das Werk zu schaffen, sondern vielmehr darum, eine Beziehung aufzubauen, eine Erfahrung zu schaffen. Das ist es, was ich lernen möchte, wenn ich etwas schaffe. Ich möchte aus diesem Moment lernen, von anderen, nicht von einem fertigen Objekt. Diese Kooperationen entwickeln sich oft zu Freundschaften; es ist mehr als nur Arbeit. Es ist eine weiche Infrastruktur.

Zum Schluss noch: Woran arbeitest du gerade?

Ich arbeite an einem Projekt, das nicht direkt für Kinder gedacht ist, aber auch nicht nur für Erwachsene. Es geht um die Theorie des Spielens. Es untersucht das Recht auf Spielen und wie es mit dem Atelier und dem kreativen Prozess zusammenhängt. Wenn wir spielen, verlieren wir das Zeitgefühl – fünf Minuten, drei Stunden – die Zeit verschwindet einfach. Das passiert auch, wenn wir Kunst machen. Es ist eine nicht-chronologische Zeit, die die Griechen als aion bezeichnen – die intensive, unermessliche Zeit der Kindheit. Ich möchte diesen Raum im Atelier zurückgewinnen.

Kunst ist so rational und zielorientiert geworden. Ich möchte einen nicht-produktiven Raum beanspruchen – in dem wir nicht spielen, um zu lernen, sondern einfach nur spielen. Im Mittelalter ging es beim Spielen um generationsübergreifende Gemeinschaft und Absurdität. Das knüpft an die Vorstellungskraft an, die den Kern meiner Arbeit ausmacht. Ich konzentriere mich auf zwei Spieltheorien: eine über Vorstellungskraft und eine über Gemeinschaft, Rituale, Identität und Erinnerung, wie Karneval und gemeinsame Feste. Mal sehen, wohin mich das führt, aber es macht mir wirklich Spaß.

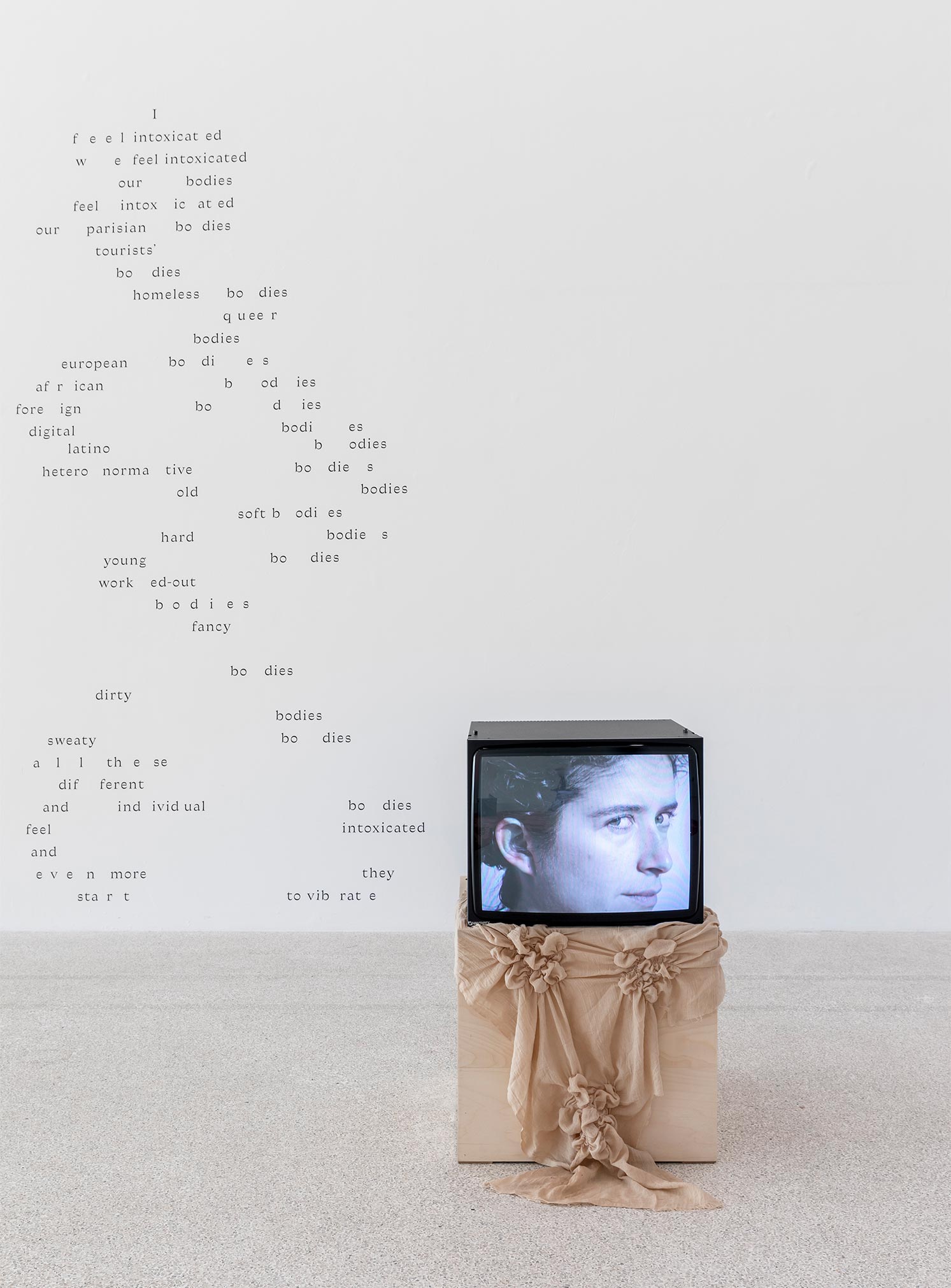

Mercedes Azpilicueta, Bestiario de Lengueitas /Bestiary of Tonguelets, 2020. MUSEION, Bolzano/Bozen, Italy. Foto: Luca Guadagnini

Mercedes Azpilicueta, Bestiario de Lengueitas /Bestiary of Tonguelets, 2020. MUSEION, Bolzano/Bozen, Italy. Foto: Luca Guadagnini

Mercedes Azpilicueta, Potatoes Riots and Other Imaginaries, 2021. Prix de Rome, Stedelijk Museum, Amsterdam. Fotos: Daniel Nicolas

Mercedes Azpilicueta, Potatoes Riots and Other Imaginaries, 2021. Prix de Rome, Stedelijk Museum, Amsterdam. Fotos: Daniel Nicolas

Text: Maria Paris

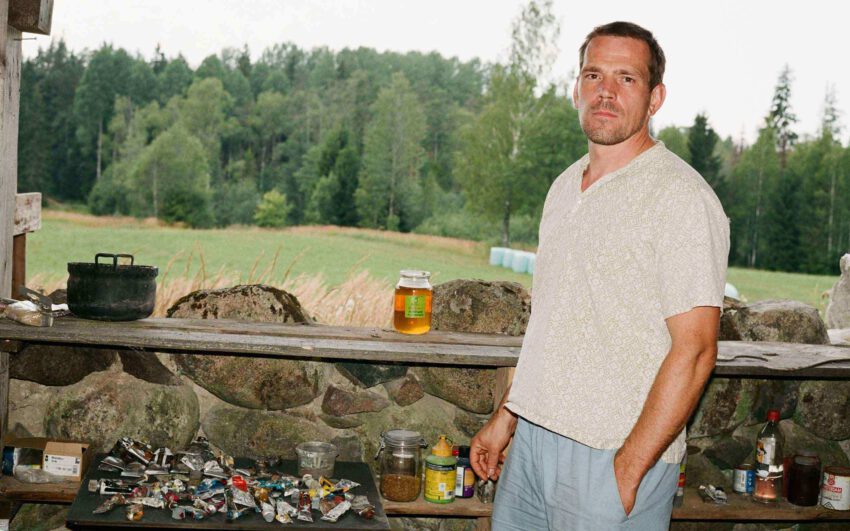

Foto: Georgina Abreu