Ovidiu Anton ist ein Bildhauer, der sich mit Grenzen überall in der Welt beschäftigt: Was sie für die Menschen bedeuten, die in ihrer Nähe leben oder für jene, die sie überschreiten wollen. Er beschäftigt sich mit Bewegung und Begrenzung im öffentlichen Raum, ein Interesse, das möglicherweise aus den Erfahrungen seiner Kindheit im Rumänien der 1980er Jahre stammt. Seine Ideen setzt er in seiner formale Sprache in seinem Lieblingsmaterial, Holz, um.

Wie war dein Weg zum Künstler?

Nun, ich zeichnete schon immer gern, aber ging dann auf eine Schule für Holzbau und begann, mich für Architektur zu interessieren. Dann wurde ich jedoch an der Akademie für Angewandte Kunst in der Architektur nicht angenommen, und besuchte stattdessen die Schule für künstlerische Fotografie unter Friedl Kubelka, was mir extem gefiel. Während meiner Schuljahre war ich übrigens Teil einer Umweltorganisation gewesen – ich mochte diesen aktivistischen Aspekt. Aber als Aktivist bist du immer nur ein Soldat, nie kreativ, daher war Kunst schließlich wesentlich befriedigender.

Und du hast es nie bereut?

Nie. Ich ging dann auf die Universität für bildende Künste, Abteilung Bildhauerei. Mich interessiert Raum, der Körper und wie dieser sich im Raum bewegt.

Wie kann man sich deinen Arbeitsprozess vorstellen?

Ich beginne mit dem Nachdenken. Dafür sind Reisen ideal: Zum Beispiel unternehme ich jeden Sommer eine lange Radtour, letztes Jahr fuhr ich bis in die Bretagne. Bis zu 200 km am Tag zu radeln, das ist wie Meditation; in elf Tagen war ich an der Atlantikküste. Dank dieser langsamen Fortbewegung kann ich die Landschaft sehen und schmecken. Es gibt mir Zeit, nachzudenken, zur Ruhe zu kommen, und Ideen entstehen zu lassen. Im Herbst fasse ich all das zusammen, und komme so zu meinen Themen.

Worum geht es dir?

Um den öffentlichen Raum und dessen Hierarchien, was verboten ist und was nicht, und wie wir damit umgehen. Mich interessiert, was uns dort erlaubt ist: Daher verbringe ich viel Zeit an verschiedenen Grenzen. Diese sind ein wichtiges Thema für mich – auch aus biografischen Gründen.

Apropos Grenzen: In deiner Arbeit Patchwork ging es um jene zwischen den USA und Mexiko. Kannst du etwas darüber erzählen?

Ich war 2019 Stipendiat im Schindler Haus in LA. Es war am Ende der ersten Präsidentschaft Donald Trumps, und die Grenzkontrollen dementsprechend streng. Menschen, die illegal in die USA wollten, durchlöcherten in die Grenzmauer, die in Wahrheit ein Zaun ist. Mich faszinierte das. Und so beobachtete ich die Grenze zwischen Calexico und Mexicali; jeden Morgen kamen die Schweißer, um den Zaun zu reparieren. Und manchmal wurden genau jene Teile, die sie neu eingesetzt hatten, in der nächsten Nacht wieder rausgeschnitten, wie in einem Katz und Maus Spiel. Von weit her sieht der Zaun ok aus, aber wenn du ihn näher betrachtest, ist er voller Flicken.

Also hast du damit auf deine Art festgehalten, was dort geschah?

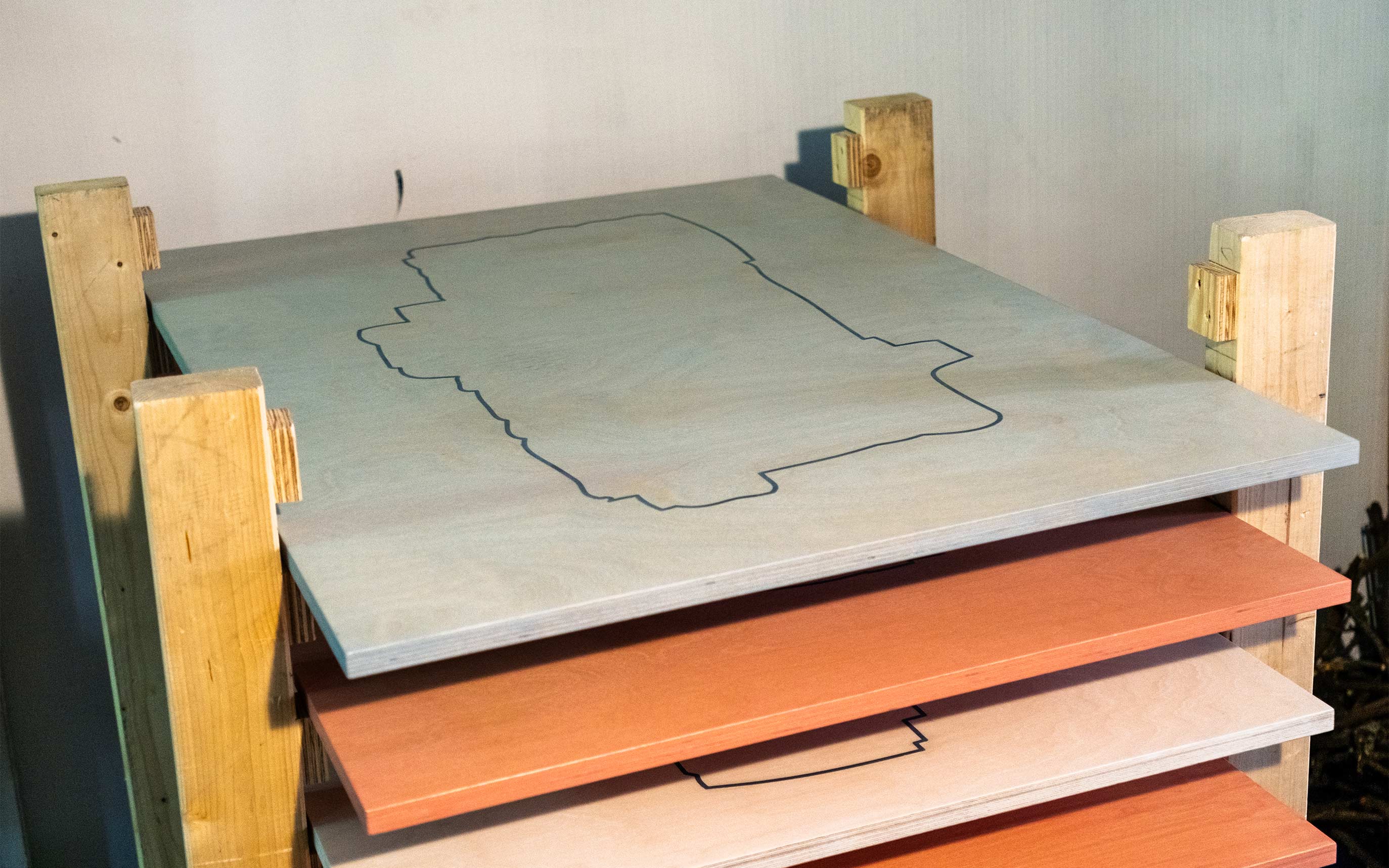

Ja. Ich forschte über die Funktion, Bauweise und Reparaturarbeiten des Zauns. Und ich sah mir die Form dieser ausgeschnittenen Flicken an, und bildete sie als lebensgroße Skulpturen aus Holz nach.

Hattest du sie abgemessen?

Ja. Ich ging mit meinem Maßband zur Grenze!

Hat dich niemand aufgehalten?

Klar, ich hatte oft Probleme mit der Grenzkontrolle! Auf der mexikanischen Seite ist es ihnen allerdings ziemlich egal, und so wanderte ich ungehindert von Calexiko nach Mexicali, maß die Flicken ab und skizzierte sie. Aber die amerikanische Grenzkontrolle hatte mich auf den Kameras von der anderen Seite aus gesehen, und wenn ich dann in die USA zurückwanderte, gab es tausend Fragen! Manchmal hielten sie mich stundenlang fest, aber im Endeffekt ließen sie mich immer gehen… Es war nicht einfach, aber mich zieht es zu den Grenzen hin!

Was uns zu deiner Biografie bringt! Du wurdest in Timisoara geboren. Der Stadt, in der die rumänische Revolution 1989 ihren Ausgang nahm, die damals aber noch unter Ceausescus Macht stand…

Mein Vater war ein Dissident. Nach der Revolution ging er nach Ungarn, und landete schließlich in Österreich. Ein Jahr später holte er uns nach, meine Mutter, meine Schwester und mich, damals war ich neun Jahre alt. Dann ging ich hier zur Schule und studierte.

Eine erfolgreiche Integrationsgeschichte!

Ja, aber es war für uns Kinder wesentlich einfacher als für meine Eltern. Als ich an der Universität an meiner Diplomarbeit arbeitete, wollte ich den Trip meines Vaters nach Österreich mithilfe meiner Kunst nachbilden. Es wurde das erste meiner Werke über Grenzen. Ich interviewte ihn zu seiner Überquerung der grünen Grenze, als er sich da stundenlang verstecken musste. Ich präsentierte die Arbeit als Multi Kanal Installation, durch die ich seinen Schritten folgte.

Das Werk scheint also auch einen dokumentarischen Aspekt zu haben. Wo bleibt da die Kunst?

Ich will mehr machen als nur Dokumentation. Das überlasse ich Journalisten und Wissenschaftlern, die Facts checken und so weiter. Der Vorteil, den ich als Künstler habe, ist, dass ich mich mit formalen Themen auseinandersetzen kann. Wenn ich also zum Beispiel auf die US-Mexikanische Grenze blicke, dann sehe ich Flicken und deren individuelle Formen.

Dir geht es also um deinen Blick darauf?

Nun ja, man könnte fast sagen, dass ich autistisch bin. Ich habe einen Tunnelblick und fokussiere mich auf bestimmte Dinge, und dann mache ich einfach. Es klickt.

Klickt es schnell?

Nein, nicht wenn du es um jeden Preis willst. Du musst dir genug Zeit lassen…

Wie auf deiner Radtour…

Ja. In meinem Kopf schwebt so etwas wie eine Wolke voll von Ideen, die mich interessieren.

Schreibst du sie dir auf?

Immerzu, mit der Hand. Und ich skizziere sie. So werde ich mir gewiss, dass es das ist, womit ich mich beschäftigen möchte, und dann kann es losgehen. Im Moment beschäftige ich mich zum Beispiel gerade mit unterschiedlichen Formen und Natur im öffentlichen Raum. Wie eingeengt wir sind, wie wir uns selbst einengen. Ich habe begonnen, mit organischeren Formen zu arbeiten, Windungen, Geometrie – mit allem, das uns die Natur bereitstellt.

Um etwas Bewegung in den öffentlichen Raum zu bringen?

Im öffentlichen Raum herrscht so viel Ordnung, und ich möchte eine Art materieller Anarchie schaffen. Aber wenn ich darüber nur sprechen würde, wäre ich ein Theoretiker oder ein Schriftsteller. Also nütze ich eine formale Sprache und lasse meine Gedanken Form, Sprache, Gestalt annehmen. So funktioniert meine Welt. Ich stelle Verbindungen zwischen Dingen her, die ich dann in einer künstlerischen und nicht wissenschaftlichen Weise formuliere.

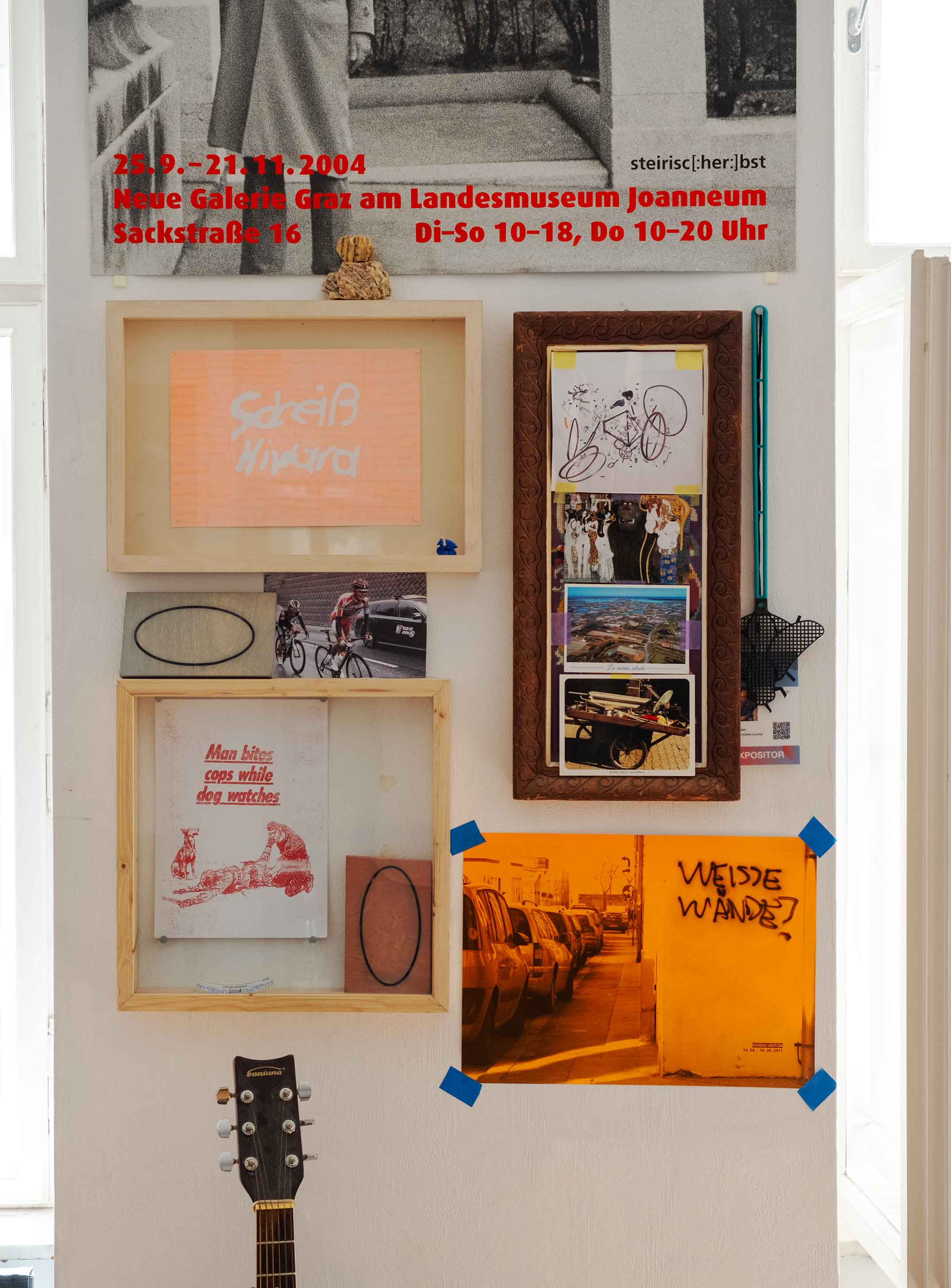

Apropos öffentlicher Raum: In einer anderen Arbeit hast du dich mit Graffiti beschäftigt…

Ich habe diese Slogans fotografiert, um sie herum gezeichnet, sie aufgeblasen – so fasse ich deren Bewegung. Es ist lustig: Ein Sprayer muss sehr schnell sein, um Worte an eine Wand zu schreiben, aber ich verbringe Stunden damit, die Sprüche zu zeichnen, um sie zu reproduzieren. Es fühlt sich an, als würde ich die Zeit umkehren! Das gibt diesen Slogans eine Art Monumentalität. Für mich sind sie ein Kommunikationstool im öffentlichen Raum: wie kleine kurzlebige Denkmäler auf der Straße.

Apropos Denkmäler auf der Straße: Vor kurzem zeigtest du Tränengaspatronen, die du in Israel auf der Straße gefunden hattest?

Dort war ich 2023, vor dem 7. Oktober. Ich lebte ein paar Monate in der Nähe von Tel Aviv und reiste nach Jerusalem, auch ins Westjordanland, da ich immer an Mauern und Grenzen interessiert bin. Ich kam viel herum, nach Hebron und zu den südlichen Hügeln Hebrons, nach Ramallah, Betlehem… Ich traf auch die Organisation Break the Silence, wo ehemalige israelische Soldaten Zeugnis ablegen.

Wie sieht die Arbeit aus, die du danach schufst?

Die Tränengaspatronen und Schwammgeschosse, die man dort auf der Straße findet, sind für mich Symbole der Gewaltspirale. Also blies ich sie auf und bildete sie aus meinem Lieblingsmaterial Holz nach. Zuerst musste ich sie allerdings perfekt reinigen, um sie im Flugzeug mit zurück nehmen zu können! Diese vergrößerte Version ist nun in Graz bis September zu sehen. Eine andere meiner Skulpturen, die man ebenfalls dort sehen kann, ist eine Arbeit über die Grenze zwischen Serbien und Ungarn: Es ist ein Wachposten, den ich fotografierte und nachbildete.

Da sind wir wieder bei den Grenzen, die in deiner Arbeit vorkommen: USA-Mexiko, Israel, Serbien-Ungarn…

Ja, in Zypern war ich übrigens auch! Mich zieht es einfach zu diesen Grenzen hin.

Vielleicht erinnern sie dich auch an deine Zeit in Rumänien vor der Revolution, als man nicht „rauskonnte“? Woran kannst du dich noch erinnern?

An die Revolution erinnere ich mich, das sah ich im Fernsehen. Natürlich versteht man als Kind aber nicht alles.

Kannst du dich eine besondere Stimmung erinnern? Vor allem, da dein Vater ja ein Dissident war?

I think I felt some things. And I understood that my grandparents were listening to Radio Free Europe. I still see them sitting there, glued to the radio. And when I came in, they shoved me out. And my mum warned me not to tell anyone. But I did not think much about it. Ich denke doch, dass ich manches gespürt habe. Und ich verstand, dass meine Großeltern Radio Free Europe hörten. Ich sehe sie noch immer dort sitzen, das Ohr dicht am Radio. Und wenn ich zufällig reinkam, dann schickten sie mich gleich wieder raus. Meine Mutter schärfte mir ein, ich dürfte es niemandem erzählen. Aber ich dachte mir nicht viel dabei.

Für dich war es normal.

Was mich am meisten störte war, dass ich in der Schule Uniform tragen musste! Und jedes Mal, wenn Ceausescu nach Timisoara kam, musste ein Willkommenskommittee mit kleinen Kindern bereitstehen, die dafür extra gecastet wurden. Sie überreichten dann Blumen oder veranstalteten eine kleine Aufführung für den „Führer“. Aber meine Eltern fanden das gar nicht gut! Ich erinnere mich, dass ich einmal für so ein Event ausgesucht worden war. Aber in letzter Sekunde ließen mich meine Eltern nicht gehen, sie sagten der Schule, dass ich krank sei. Und so hatte ich als Kind immer das Gefühl, ich sollte besser nicht wissen, worüber die Erwachsenen sprachen. Bis ich eines Tages verstand: Sie hatten einfach Angst, denunziert zu werden.

Denkst du, dass dieses Gefühl dein Werk beeinflusst hat?

Wahrscheinlich. Ich denke viel über Freiheit nach, obwohl unser Leben heute in einer Demokratie natürlich nicht mit dem in der rumänischen Diktatur vergleichbar ist. Aber es treibt mich jedenfalls zu den Grenzen dieser Welt.

Wir sitzen hier in deinem Studio in Wien, aber der Großteil deiner Arbeiten ist woanders aufgehoben?

Ja, viel ist im Burgenland, wo ich ein Lager habe. Hier produziere ich nur; ich muss dabei nicht von meiner Kunst umgeben sein. Ich brauche eine gewisse Zeit zum Nachdenken, eine Inkubationszeit, und danach folgt die Produktion. Ich habe nicht so etwas wie eine „Studio Praxis“, im Zuge derer ich jeden Tag ein paar Stunden herkomme, um in einen Flow zu kommen. Das ist nicht mein Ding. Außerdem muss ich ja noch zusätzlich arbeiten, daher habe ich nicht so viel Zeit.

Also hast du einen zweiten Job?

Ja, Ich mache Ausstellungsaufbau und -produktion; kümmere mich um Technik und Organisation…

Empfindest du diesen Zweitjob als hinderlich oder im Gegenteil als bereichernd für deine eigene Praxis?

Eigentlich bereichernd. Denn ich arbeite eng mit anderen Kunstschaffenden zusammen, dabei diskutieren wir gemeinsam formale Entscheidungen. Ich arbeitete etwa 20 Jahre für die Wiener Secession, und traf dabei tolle Künstler*innen wie Ed Ruscha oder Francis Alys oder Klara Lidén. Ihr Werk ist meinem nah, weil es um Straßen und gemeinschaftlichen Raum geht; es war großartig, mit ihr zu arbeiten.

Wenn du aber mit Kunstschaffenden arbeitest, hast du da nicht manchmal das Gefühl, von ihnen beeinflusst zu werden? Kannst du dich gut abgrenzen?

Ja klar. Ich werde oft gefragt, welche Ausstellungen ich mir ansehe, und mir fällt nie etwas ein – das ist wohl meine Art, mich abzugrenzen, da ich so viel mehr als der durchschnittliche Ausstellungsbesucher sehe und manchmal fast darin untergehe. Aber auch ich habe Grenzen, und brauche Zeit, um alles zu verarbeiten. Andererseits haben mich auch viele Werke beeinflusst und meine eigene Arbeit vorwärtsgebracht.

Du siehst es also positiv?

Eigentlich schon. Aber es ist schlecht bezahlt, und du musst so viel arbeiten, um deine Rechnungen bezahlen zu können! Es ist auch eine undankbare Rolle. Wenn du als Künstler für andere Kunstschaffende arbeitest, aber am nächsten Tag mit ihnen gemeinsam ausstellst, kann das schwierig sein. Aber du lernst, damit umzugehen, dich zu distanzieren. Es ist, wie es ist. Die Kunstszene ist ein hegemoniales Spiel, ein ziemlich aufgeblasener Heißluftballon. Manchmal habe ich nicht genug Zeit für meine eigene Arbeit. Da kommen dann Schuldgefühle ins Spiel…

Das muss eine ziemliche Spannung ergeben…

Als ich jünger war, brauchte ich das Geld. Später konnte ich von meiner Kunst leben und hätte damit aufhören können, aber machte trotzdem weiter. Weil ich weiß, wie man den Job macht, und ihn gerne mache, und ich viel dabei lernen kann.

Was sind deine nächsten Projekte?

Meine Schau Freedom Was an Episode läuft bis September in der Neuen Galerie / Bruseum Graz. Eine andere Schau, ebenfalls bis September, ist im Kunstmuseum Liechtenstein zu besichtigen und heißt Auf der Straße. Dann arbeite ich einer Solopräsentation im Juni für die Christine König Galerie in Wien. Und dann gab es einen ausgeschriebenen Kunstwettbewerb in Leipzig, für den ich ein Projekt entwickle, über das ich aber noch nicht sprechen kann!

Ohne Titel, 2023

Ausstellungsansicht in Die Freiheit war eine Episode (tbc), Neue Galerie Graz und Bruseum, 2025

Foto: Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek © Bildrecht Wien

CCTV Überwachungsposten / EU-Außengrenze HU-SRB, 2021 Ausstellungsansicht in Patchworks, Arbeiterkammer Wien, 2021 Foto: Klaus Pichler © Bildrecht Wien

Ausstellungsansicht in Case Study / Border Monument, Christine König Galerie Wien, 2021

Foto: Simon Veres © Bildrecht Wien

»Zeit totschlagen und Umgebung beobachten«, Mehrkanalinstallation, 2008-2010 Ausstellungsansicht in Mit uns ist kein (National) Staat zu machen; Kunstraum Nieder- österreich, Wien, 2010

Foto: Ovidiu Anton © Bildrecht Wien

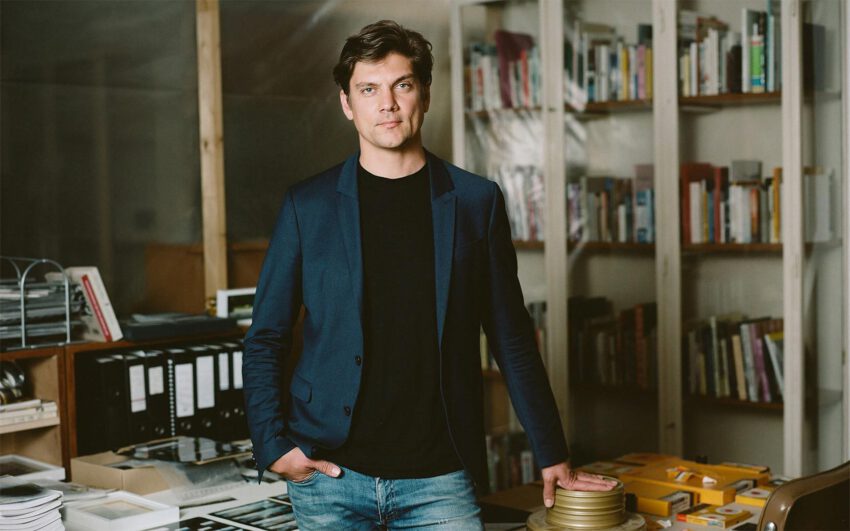

Interview: Alexandra Markl

Photos: Maximilian Pramatarov

Links: